105 лет Москва является столицей России.

Столица России –главный город государства, политический и административный центр страны. На протяжении истории эту роль играли несколько городов. С 1918 года и по настоящее время столицей России является Москва.

Москва – её история, это путь основания Российского государства. Исторический путь столицы России труден, многообразен и славен делами и подвигом народа. Город Москва выстраивался в холмистой местности, щедро усыпанной лесистыми участками, изрезанной реками – Москвой, Яузой, Сетунью и Сходней. Иногда говорят, что Москва – город семи холмов, возможно, не зря.

Официальная дата появления Москвы – 1147 год. Подтверждения этой даты – упоминания летописных источников. Неподтвержденные данные помещают в эти края деревню Кучково, принадлежащую боярину Кучке, из вятичей, а ранее – многочисленные мелкие городища племен меря, которые также взялись ниоткуда и ушли в никуда.

Вначале будущая столица была обычной крепостью, с деревянными стенами, расположенной на возвышенности в месте впадения в Москву-реку речки Неглинной. Кстати, Кремль форму в виде треугольника имеет по этой причине.

Как столица в 13 веке Москва стала центром княжества, а уже в 14 в. – центром Великого княжества Московского. Во второй половине 15 века Москва стала столицей объединённого государства. Петр I в 1712 году сделал столицей Санкт-Петербург, но Москва оставила за собой статус второй столицы. После Великой Октябрьской социалистической революции (1918 год) Москва стала столицей РСФСР, а в 1922 году – СССР. После распада СССР (1991 год) Москва остаётся столицей, но уже Российской Федерации.

Это самый большой город в стране и Европе. Здесь сохранились исторические памятники разных эпох.

Любого, кто хоть немного застал времена СССР, здесь охватывает ностальгия, а многие даже не видели как выглядели молочные бутылки и авоськи, бигуди и щипцы для завивки, тарелки для первых блюд имени 50-ти летия СССР и чашки с подстаканниками, электроутюг 1954 года, дисковый телефонный аппарат из бакелита с символикой СССР и многое другое.

Уголок советского быта обновили инвентарём, который был принят на хранение в музей уже в новом году.

- Новости

- Просмотров: 433

9 февраля - 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского «Жуковский и Перекоп»

240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783-1852)

«Жуковский и Перекоп»

Василий Андреевич Жуковский родился в селе Мишенское, Белёвский уезд, Тульская губерния – русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, автор элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений. Также известен как переводчик поэзии и прозы, литературный критик, педагог. В 1817-1841 годах учитель русского языка великой княгини, а затем императрицы Александры Фёдоровны и наставник цесаревича Александра Николаевича. Тайный советник (1841). Автор слов государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни!» (1833).

В литературном отношении считал себя учеником Н. М. Карамзина. Участник литературного объединения «Арзамас» (с 1815 года), в 1818 году принят действительным членом Академии Российской. Вошёл в сонм первостепенных русских классиков, литературный наставник А. С. Пушкина. Реформатор русской поэзии, в число стихотворных размеров русского языка ввёл амфибрахий и белый пятистопный ямб. Усовершенствовал русский гекзаметр, автор классического перевода «Одиссеи» (1842—1846).

В 1837 году для наследника Николая I – будущего императора Александра II – было организовано почти восьмимесячное путешествие по 28 губерниям России с тем, чтобы показать великому князю страну, которой ему предстояло править. Впервые будущий русский царь пересек Урал, оказавшись в Сибири. Маршрут этого путешествия – «Путеуказатель» –разрабатывался под руководством наставника цесаревича – великого русского поэта Василия Андреевича Жуковского, учителя национального гения России – А. С. Пушкина и организатора выкупа из крепостной неволи национального гения Украины – Т. Г. Шевченко. Как известно, именно воспитанный Жуковским русский царь Александр II в 1861 году отменит в России крепостное право и получит титул «Освободитель».

В августе месяце 1837 года Василий Жуковский сопровождает наследника в город Вознесенск (Николаевская область) для участия в больших военных маневрах, на которые было собрано необыкновенное количество кавалерии и пехоты. Будущему Главнокомандующему страны этому тоже надо было учиться. Наставник цесаревича – человек сугубо гражданский. Ему это не интересно. Он передает ученика в руки императора, которого окружали многочисленные военачальники и иностранные гости, представлявшие в буквальном смысле слова всю Европу. Жуковский задумал в это время совсем другую поездку – он отправляется на целый месяц в Крым. К этому его побуждали две причины.

Первая была связана со смертью 29 января (10 февраля по н. ст.) 1837 года после ранения на дуэли его младшего друга А. С. Пушкина. Именно в Крыму в 1820 году молодой поэт задумает ряд произведений, включая поэму «Бахчисарайский фонтан» и роман «Евгений Онегин», – которые принесут ему настоящую славу. В год смерти Пушкина Жуковский решает посетить столь благодатную для его ученика крымскую землю и совершить паломничество по местам, хранившим память о нем. Готовить эту поездку Василий Андреевич, судя по всему, начинает через месяц-два после кончины поэта. Для этого в «Путеуказатель» им заблаговременно закладывается посещение царской семьей в сентябре 1837 года Крыма и Бахчисарая. Жуковский задумал провести в Крыму вечер памяти погибшего друга.

Но была и вторая – неявная – причина этого путешествия. Крым являлся живым воплощением традиций тюркской культуры – крымскотатарской и турецкой. Кстати, этими традициями были напитаны многие произведения и замыслы Александра Пушкина 1820 года. Достаточно вспомнить, что именно после Крыма великий русский поэт начнет работать над циклом «Подражания Корану», состоящим из девяти стихотворений, каждое из которых развивает тему одной из сур священной книги ислама. 54-летний воспитатель царя отправился в Крым, чтобы встретиться на этой земле лицом к лицу с миром той культуры, из которой вышла Сальха (мать Жуковского, по национальности турчанка). Он хотел хоть частично окунуться на полуострове в атмосферу неизвестной ему материнской родины.

Побывал он и на Перекопской земле. В ночь на 2 сентября 1837 года Жуковский въехал в город Перекоп. В своём дневник он записал первые впечатления о городе: «Лунная ночь с облаками. Белая площадь от мазанок. Груды арбузов. Огромные телеги скрипящие, запряжены волами, а при всех собаки. На обеих концах площади степь. Поэт назвал площадью центральную улицу города, отличавшуюся своим простором. Ныне это участок автострады Армянск – Чаплинка, сразу же за валом на северной его стороне. Далее Жуковский проследовал на юг Крыма, оставив о своем путешествии интереснейшие воспоминания.

С 6 февраля в Историко-краеведческом музее Армянска будут проходить тематические экскурсии «Наш край в годы Великой Отечественной войны», посвящённые Дню юного героя-антифашиста.

Посетителями музея станут учащиеся школ, желающие жители и гости города. В ходе экскурсии будут представлены десятки экспонатов, рассказывающих о Перекопском крае в период войны. Фото, письма, удостоверения, награды, «Бессмертный полк», – всё это создаёт представление о главных задачах Перекопского края в период войны: мобилизация на фронт, работа колхозов и совхозов, посылки на фронт тёплых вещей, работа в тылу, подвиги земляков на фронтах войны в возрасте до 20 лет. Во время экскурсии ребята услышат о героических историях молодогвардейцах, которые не только распространяли тысячами листовки, которые помогали краснодонцам не падать духом, но и совершали настоящие боевые операции, узнают о борьбе юных антифашистов против захватчиков в годы Великой Отечественной войны.Дети узнают о том, как жили, боролись и погибали во имя свободы и независимости те, кто уходил на борьбу с врагом.

Ребята узнают о Крымском парнишке Жене Рязанове, сыне 498 гаубичного полка 156 стрелковой дивизии 15-летнем старшине, командире рации, воевавшем на Перекопе.

Научный сотрудник МБУ "ИКМ" г.Армянска В.В Ермоленко.

Вниманию гостей будет представлена выставка: «Юным героям посвящается…»

- Новости

- Просмотров: 407

80 лет победы в Сталинградской битве: как город на Волге стал символом воинской доблести.

Сегодня мы вновь говорим о легендарных страницах истории нашей страны, о Сталинградской битве.

Город (до 1925 года – Царицын) основан в XVI веке. К 40-м годам XX века Сталинград превратился в один из крупных промышленных центров страны. Накануне войны в нем проживало около полумиллиона человек и насчитывалось свыше 120 промышленных предприятий.

Стратегическое значение Сталинграда определялось двумя важными факторами: его оборонным потенциалом и географическим положением. В городе работал знаменитый в 30-е годы тракторный завод, который давал стране 50% тракторов. В 1940 году на его базе начинается производство танков Т-34. Важное оборонное значение имела продукция заводов "Красный Октябрь", "Баррикады", "Судоверфь" и др.

Сталинград являлся и крупным транспортным узлом с магистралями в Среднюю Азию и на Урал. По Волге велась транспортировка бакинской нефти в центральные районы страны.

О начале войны сталинградцы узнали в 12 часов дня 22 июня 1941 года. На крупных предприятиях и на центральной площади прошли массовые митинги.

В тот же день тысячи добровольцев явились в военкоматы, требуя немедленной мобилизации в действующую армию. В октябре 1941 года начинается строительство оборонительных рубежей, рытье щелей для укрытия населения от бомбовых ударов. Оборонные предприятия перевыполняют задания по выпуску танков, брони, освоению новых видов вооружений. Вводится карточная система снабжения населения основными продуктами питания.

17 июля 1942 года авангардные части 6-й немецкой армии вступили в бой с частями 62-й и 64-й армий. Историческая битва началась.

Однако замысел врага овладеть с ходу Сталинградом потерпел крах.

К середине августа 1942 года Сталинградскому и Юго-Восточному фронтам противостояли 6-я пехотная и 4-я танковая армии вермахта, а также 8-я итальянская армия, всего около 39 дивизий.

В этот период гитлеровцы продолжают наступление. Им удалось захватить важный плацдарм на левом берегу Дона и к исходу 22 августа 1942 года значительно его расширить. На следующий день 14-й немецкий танковый корпус перешел в наступление на поселок Рынок. Ударная группировка вермахта пересекла все междуречье и к 16 часам 23 августа достигла Волги в районе поселков Латошинка, Акатовка, Рынок севернее Сталинграда. Немецкие танки появились в районе тракторного завода и начали его обстреливать. Положение для обороняющихся стало критическим, но никто не помышлял о сдаче города.

23 августа 1942 года немецкие самолеты под командованием В. Рихтгофена подвергли варварской бомбардировке Сталинград. За один день противник совершил более 2000 самолето-вылетов. Несмотря на противодействие советской авиации и зенитной артиллерии, сумевших сбить 120 фашистских самолетов, город был превращен в руины, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Горели не только здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары с нефтью. На улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась одежда на людях, бежавших в укрытия.

В этот же день 14-й танковый корпус 6-й немецкой армии прорвался к Волге в районе поселка Рынок и отрезал 62-ю армию от остальных сил Сталинградского фронта.

23 августа 1942 года – самая скорбная дата в истории Сталинграда.

Непосредственную оборону Сталинграда выполняли две армии – 62-я и 64-я. Они приняли на себя основной удар. Но конечный успех оборонительного сражения определялся стойкостью не только этих армий, но и активными действиями остальных сил Сталинградского направления, которые оттягивали на себя значительную часть сил противника.

13 сентября 1942 года немецкие войска начали штурм города. Через две недели изматывающих боев они овладели центром города, но основную задачу – захват всего берега Волги в районе Сталинграда – не выполнили.

Бои не прекращались даже в ночное время. Советские войска не только мужественно оборонялись, но и постоянно наращивали мощь своих контрударов. В результате к середине ноября противник утрачивает инициативу и окончательно переходит к обороне.

19 ноября началось контрнаступление советских войск в районе Сталинграда. Группировка противника численностью в 330 тысяч человек с многочисленной техникой попала в окружение.

Командование вермахта приняло решение удерживать Сталинград и деблокировать окруженные войска, и танковая группировка под командованием генерала Гота 12 декабря 1942 года переходит в наступление. К 19 декабря в наступлении уже участвовало свыше 300 немецких танков. Но благодаря мужеству и стойкости советских войск наступление удалось остановить, а затем, с приходом подкреплений, отбросить от Сталинграда на 200 километров.

В начале января началась операция по ликвидации окруженной группировки. К концу января войска вермахта, несмотря на отчаянное сопротивление, были расчленены на две части – северную и южную. 31 января 1943 года был пленен командующий 6-й армией фельдмаршал Паулюс с его штабом и капитулировала южная часть окруженной группировки. 1 февраля 1943 года после сокрушительного удара нашей артиллерии сдалась и северная часть. 2 февраля 1943 года в 16 часов закончилась Сталинградская битва.

Военные действия уничтожили практически весь жилой фонд города – около 42 тысяч зданий. Многие иностранные государственные деятели и журналисты, посетившие Сталинград, искренне полагали, что он не подлежит восстановлению.

Город был практически пуст. В шести городских районах, в которых до войны проживало около полумиллиона человек, на 2 февраля 1943 года насчитывалось полторы тысячи жителей. Жизнь в городе едва теплилась. Люди жили в подвалах, блиндажах, землянках, в развалинах домов.

Территория города была напичкана минами, снарядами, неразорвавшимися авиабомбами.

После завершения битвы население Сталинграда стало быстро увеличиваться за счет горожан, возвращающихся к родным пепелищам, и отрядов добровольцев-строителей. Горожанам пришлось столкнуться с огромными трудностями. Отсутствовало не только сносное жилье, но и пища, одежда, обувь, топливо. Полностью было уничтожено городское коммунальное хозяйство. За водой приходилось ходить на Волгу. Разрушению подверглась вся сеть медицинских учреждений – больницы, амбулатории, поликлиники. Передвигаться по городу можно было только пешком, поскольку трамвайные пути и шоссейные дороги были взорваны.

Но люди не впадали в отчаяние, так как обрели главное – право на жизнь.

Директор Историко-краеведческого музея Л.Варшасвская.

Холокост – в переводе с древнегреческого «уничтожение огнем» – массовое преследование и уничтожение европейских евреев в период с 1933 по 1945 год. Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим.

В течение ноября-декабря 1941 г. уничтожены евреи городов Крыма. План был прост: создание общинной структуры – регистрация – сбор – расстрел.

Из примерно 17000 евреев, проживавших к июню 1941 г. в сельской местности, в еврейских колхозах, эвакуироваться смогли и успели около 50%. Большинство из оставшихся были уничтожены как на местах, так и после транспортировки в районные центры. Акты районных комиссий и свидетельские показания говорят о широком участии в этих акциях коллаборационистов – старост, сельских полицаев, осуществлявших содействие не только в уничтожении, но и в поимке скрывавшихся в сельской местности евреев и передаче их в немецкие карательные органы. В месте наиболее компактного проживания евреев-колхозников – Фрайдорфском районе (Новосёловский) – они были уничтожены в ноябре 1941 г. Происходило это так: в деревню прибывал автомобиль с отрядом карателей. Евреев всех возрастов собирали и сгоняли к глубоким колодцам на окраинах деревень, там же расстреливали, туда же сбрасывали трупы (детей часто бросали живыми). В Лариндорфском районе(Первомайском) сразу же после прихода оккупантов все евреи были взяты на учет, у них были отобраны продукты питания. В отдельных деревнях района евреев уничтожали до лета 1942 г. Так, в деревню Калининдорф (ныне с. Калинино), по показаниям свидетелей, в июне 1942 г. прибыла немецкая автомашина, из нее вышли офицеры, “у которых на груди были орлы и жестяные бляхи, на бляхе – череп”. Всех евреев созвали в школу, от школы погнали к колодцу, где расстреляли.

В Армянске, после захвата, немцы собрали всех жителей еврейской национальности, и приказали им носить белые повязки с желтой шестиконечной звездой, не снимая их. Несколько дней спустя по приказу все евреи собрались с детьми у комендатуры. Здесь их оцепили автоматчики, повели на старое кладбище, располагавшееся к западу от Армянска и расстреляли. В архиве сохранился список казненных: шесть человек по фамилии Котляр, пять - Ванштейн, три - Темкин, три - Зимбелькройн, один - Зингер. (Возраст и имена в списке отсутствуют).

Иногда применялись “душегубки”. В конце января 1942 года, говорится в акте комиссии Симферопольского района, в Первомайский сельсовет прибыл отряд гестапо и СД из Симферополя. С помощью старосты деревни и его сына собрали колхозников-евреев, остальным жителям деревни под страхом смерти запретили выходить из своих домов. На домах евреев еще перед акцией были нарисованы черные кресты с надписями “юда”. Вместе с отрядом карателей прибыла специальная машина с большим черным закрытым кузовом и черной дверцей сзади, закрывавшейся герметически. В эту машину через дверцу вталкивались собранные евреи и наглухо закрывались. “При каждом рейсе автомашина, отъехав полкилометра от населенного пункта, останавливалась на 20–30 минут, мотор продолжал работать, затем автомашина отъезжала к полузаброшенному полевому колодцу <…>, куда сбрасывались трупы, загруженные в автомобиль”. .Также уничтожили и карасубазарских крымчакаков, в середине января 1942 г. Кроме того, существовал еще один способ умервщления, весьма специфический, применявшийся ими при расправе с детьми. Смазывание губ сильнодействующим ядом упоминают документы Керченской и Фрайдорфской комиссий.

“Солдат должен понимать необходимость жестоко покарать евреев, этих духовных носителей большевистского террора, и еще в зародыше подавлять все восстания, возбудителями которых, в большинстве случаев, оказываются евреи”. Это фрагмент из секретного циркуляра №2379/41 от 20 ноября 1941 г., подписанного командующим 11-й армией фон Манштейном. Этот отрывок свидетельствует о тех мерах, которые применялись немецким командованием для психологической обработки рядовых вермахта с тем, чтобы приучить их безнаказанно убивать мирное население, и приводит к выводу, что германская армия разделяет с СС всю ответственность за истребление евреев.

По решению ООН, 27 января, день памяти жертв геноцида 2-й мировой войны, стал международным днем памяти..

"Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки", — говорится в резолюции ГА ООН.

Директор Историко-краеведческого музея Л.А. Варшавская

- Новости

- Просмотров: 387

175 лет со дня рождения великого русского художника Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), автора масштабных исторических полотен и жизнеутверждающих крымских пейзажей.

175 лет со дня рождения великого русского художника Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), автора масштабных исторических полотен и жизнеутверждающих крымских пейзажей.

Художник Василий Суриков – из рода енисейских казаков. Родился в Красноярске, учился в Петербурге, расписывал храм Христа Спасителя в Москве.

«В Сибири народ другой, чем в России: вольный, смелый, – рассказывал он. – И край-то у нас какой. Енисей течет на пять тысяч верст в длину, а шириною против Красноярска – верста. Берега у него глинистые, розово-красные. И имя отсюда – Красноярск. Про нас говорят: «Краснояры сердцем яры» (из монографии Максимилиана Волошина «Суриков»).

Рисовать Суриков начал в раннем детстве. Первым учителем рисования Сурикова стал Николай Гребнев из красноярского уездного училища.

Его знаменитые работы:

В. Суриков. Утро стрелецкой казни, 1881

В. Суриков. Взятие снежного городка, 1891

В. Суриков. Переход Суворова через Альпы, 1899

В. Суриков. Боярыня Морозова, 1887

В. Суриков. Посещение царевной женского монастыря, 1912

Одной из самых известных работ Сурикова стала «Боярыня Морозова». Картина имеет такую же сложную и динамичную композицию, как и предыдущие. Кроме того, она проникнута скрытым диалогизмом – внешне не связанная ни с кем из толпы боярыня Морозова, смотря поверх голов, как будто ведёт скрытый диалог с каждым из присутствующих и с самим Богом.

По мнению критиков, «Суриков создал самобытную художественную систему – чёткий арифметический расчёт и непревзойдённый колорит создают ощущение соучастия в живой жизни ушедших эпох». Художник создал революционно новую технику письма, своеобразную математику живописи, о которой И. Грабарь писал: «Тут нет ни одного цветового пятна, не приведённого в гармонию с ближайшими по соседству и со всеми дальними. Тут нет ни одного миллиметра «пустой живописи». Все насыщено цветом с такой расточительностью, которая по плечу только гениям».

Впервые на Южный берег Крыма Василий Иванович Суриков приехал уже на склоне лет. Крым стал для него удивительным открытием, неугасимым восторгом и излюбленным местом его отдыха. Его он запечатлел красками радости и оставил потомкам. В 1907 году Суриков впервые побывал на древней земле Тавриды. Крым подарил ему безбрежные горизонты, солнце и светлые чистые краски. Художник оказался пленен вольным, необъятным морем и седыми вершинами гор. Древние поселения и народ тех мест не прошли мимо взгляда художника. О первой поездке в Крым внучка художника Наталья Кончаловская написала: «Крым показался Сурикову ослепительным, он наслаждался купанием, солнцем, дальними прогулками в горы…». Мастерские работы крымского цикла Василия Ивановича существенно дополняют и обогащают картину юга России и составляют целый раздел творческого наследия художника, окрашенный яркой индивидуальностью, полный солнечного света, творческих поисков и обретений. По акварельным работам художника можно наблюдать географию его маршрутов. Суриков побывал в Симензе, Форосе, Алупке, Гурзуфе, Ялте. Четырежды Суриков посетил Крым (1907, 1908, 1913, 1915), проведя на Южнобережье в общей сложности несколько месяцев и, как всегда, много работая.

Сегодня 19 января Крещение Господне (Святое Богоявление).

Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится ещё ко временам апостолов. Древнее название праздника – «Епифания» – явление, или «Теофания» – Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный.

Крещение Господне – история праздника

Крещение Господне начали праздновать, ещё когда были живы апостолы – упоминание об этом дне мы находим в Постановлениях и Правилах апостольских. Но поначалу Крещение и Рождество были единым праздником, и назывался он Богоявление.

Начиная с конца IV века (в разных местностях по-разному) Крещение Господне стало отдельным праздником. Но и сейчас мы можем наблюдать отголоски единства Рождества и Крещения – в богослужении. Например, у обоих праздников есть Навечерие – Сочельник, со строгим постом и особыми традициями.

В первые века христианства на Богоявление крестили новообращённых (их называли оглашёнными), поэтому этот день часто называли «днём Просвещения», «праздником Светов», или «святыми Светами» – в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым. Уже тогда была традиция освящать в этот день воды в водоёмах.

Что такое Крещение Господне?

Крещение Господа Бога и Спаса Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошёл Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном.

Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос - Бог Отец, голубь - Бог Дух Святой, Иисус Христос - Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

Крещение Господне — двунадесятый праздник. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Богоявление — Господский праздник.

Особенности богослужения Крещения Господня

Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в белые ризы. Главная особенность богоявленского богослужения — это освящение воды. Воду освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Чином Великого освящения воды, который ещё называют Великой агиасмой. И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии.

Программе «Время» - 55 лет.

Старейшая в истории отечественного ТВ информационная программа «Время» появилась в отечественном телеэфире полвека назад. Первый выпуск вышел 1 января 1968 года – под музыку Георгия Свиридова к кинофильму «Время, вперед!» на экране вращался земной шар.

Тогда новостные выпуски были черно-белыми, а сам формат передачи считался новаторским. Уже в тот период сформировалась концепция подачи новостей, которая сохранилась до сих пор.

На протяжении пяти десятилетий ведущие новостной передачи были для зрителей олицетворением журналистского профессионализма.

Несмотря на политические бури и смену эпох, “Время” по-прежнему остается главной информационной программой в нашей стране. В настоящее время в ее составе действуют более 20 корреспондентских пунктов в странах СНГ и России и почти столько же в дальнем зарубежье.

С появлением “Времени” вся страна ежедневно, около девяти часов вечера узнавала о последних событиях, случившихся в СССР и мире. Телепрограмма сразу же стала “застольной” передачей советских людей. Дикторов Игоря Кириллова, Азу Лихитченко, Нонну Бодрову, Анну Шатилову, Виктора Балашова, Аллу Данько, Светлану Жильцову, Владимира Маслаченко, Евгения Суслова любили и считали своими в каждом доме.

У программы есть свои знаменитые ведущие. Первый ведущий программы «Время» Игорь Кирилов был бессменным на протяжении 30 лет. Последний эфир с его участием вышел 30 декабря 1989 года.

Нонна Бодрова

Нонна Бодрова была первой женщиной ведущей программы «Время» и работала в паре с Игорем Кирилловым. Зрители сразу же прониклись симпатией к красивой брюнетке в строгом костюме, которая могла интересно и ярко рассказать о любой новости.

За свои карьерные достижения Нонна Викторовна была удостоена Государственной премии СССР.

С 1998 года и до сегодняшнего дня Екатерина Андреева является бессменной и самой любимой ведущей программы «Время» в эфире Первого канала. По результатам интернет-опроса в 1999 году она была признана самой красивой ведущей телевидения в России. С тех пор с завидной регулярностью Андреева фигурирует в первых строчках рейтинговых списков самых красивых медиаперсон.

С января 2007 года ведущим новостей на Первом канале является Максим Шарафутдинов. С 2014 года ведёт программу «Время» в эфире на Дальний Восток и Сибирь, а также ближнее и дальнее зарубежье.

Кирилл Клеймёнов запомнился зрителям тем, что кардинально изменил стиль подачи новостей в программе «Время». Если раньше сообщения зачитывали, сидя за столом, то теперь ведущий свободно ходил по студии, дополнял строчки новостей собственными подводками, проводил параллели с историческими событиями, вставлял иронические замечания, ссылался на классиков литературы... Это нравилось не всем: многие критиковали Клеймёнова за такие вольности. Сам он пояснял: ему хотелось не просто информировать, но и развлекать зрителя.

В ежедневном потоке событий, они все помогают нам не утонуть и не запутаться, а всегда быть в информационном тонусе. Ежедневно, «Время» работает для нас. Пока мы отдыхали после новогодней ночи, эфирные бригады, операторы, репортеры и все, кто делают программу «Время» с самого раннего утра уже на работе ¬– снимали и писали, редактировали и монтировали, переживали, что время летит незаметно и до эфира всего ничего, спешат, но, как всегда успевают за мгновение до... И музыка Свиридова опять вбрасывает в нашу кровь порцию адреналина.

"Волшебство советской ёлки"

В музее хранится то, что было задолго до нашего появления, то, что осталось от былых времен и в наше время имеет большую историческую и культурную ценность. Поэтому перед экскурсией в музей возникает ощущение предстоящей встречи с чем-то необычным и особенным, а в преддверии Нового года всё украшено необычными украшениям советской эпохи.

В предновогоднюю неделю нашу выставку «Волшебство советской ёлки», ежедневно посещают воспитанники и школьники нашего города.

Ребята с удовольствием слушают, с любопытством рассматривают экспонаты и задают вопросы.

Каждый ребёнок в восторге от посещения музея. Приходите и Вы жители и гости нашего города, у Вас останется много впечатлений от увиденных экспонатов.

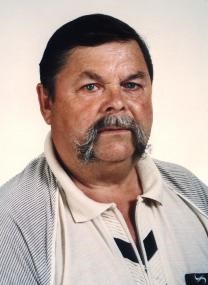

Сегодня, 28 сентября 2022 года, свой 80-летний юбилей отмечает Друг нашего музея, активный участник мероприятий и выставок, Спортсмен, судья международной категории. Чемпион мира по гиревому спорту, житель города Армянска – БОРИСОВ Василий Корнилович.

Родился в г. Пермь (Пермский край, РСФСР) в детском доме.

С 1945 по 1959гг. воспитывался в детских домах г. Перми. Имеет среднее образование.

В 1959 году пошел работать учеником слесаря на пермский химико-механический завод.

С 1966г. начал деятельность судьи спортивных мероприятий. В 1973г. В.Борисову было присвоено звание «Судья Республиканской категории по тяжелой атлетике».

В 1975г. переехал жить и работать в Армянск, устроившись на работу в сернокислотный цех завода «Титан».

С 1982 по 1992гг. работал на БАМе, где принимал активное участие во всех спортивных мероприятиях. В 1995г. по возвращении в Армянск устроился на «Титан» в цех ВиК слесарем.

Не сбавляя спортивные темпы, в 2000г. Василий Борисов становится победителем международного турнира по гиревому спорту памяти В.И. Омельченко (г. Запорожье).

В сентябре 2008г. В.К. Борисову было присвоено звание «Судья международной категории по пауэрлифтингу».

В июне 2009г. он стал чемпионом Мира по гиревому спорту (г. Керчь). С 3 по 5 октября в соревнованиях в г. Ростове на Дону спортсмен стал чемпионом Мира в жиме штанги лежа и чемпионом Мира в троеборье (приседания, жим, тяга).

1 марта 2010 года после 51 года трудового стажа ушел на заслуженный отдых. В сентябре 2013 года признан победителем дебютировавшего городского проекта «Книга рекордов Армянска» как самый сильный спортсмен.

Впервые в Украине стал трехкратным чемпионом Мира в трех видах спорта за один год.

В активе спортсмена – 8 рекордов Мира и Европы среди ветеранов и 27 рекордов Украины. Завоевания В.Борисова по гиревому спорту – 24 призовых места, занятых им на чемпионатах Украины и Мира. Среди них – девятнадцать I мест, четыре II места и одно III место.

С большим уважением поздравляем Вас с днем рождения! Пусть сегодня и всегда в этот праздник Вам будет тепло от заботы и внимания дорогих людей! Пусть крепким будет то, что дороже всего в жизни — дружба, здоровье, семья! Здоровья Вам, благополучия, солнечных красок в жизни!

С ув.коллектив МБУ «ИКМ» г.Армянска

16 сентября - День коллекционирования камней. Для большинства увлечённых людей – это не только и не столько простое собирательство. Рассматривая коллекционные минералы, мы узнаем их названия, историю, любуемся красотой их переливов и вкраплений.

Чего только люди не коллекционируют? И марки, и фантики, и пробки, и монеты и многие такие вещи, коллекционировать которые даже не придёт в голову. Так вот некоторые коллекционируют камни. Кстати, для тех, кто не знал, коллекционирование камней называется странным, но красивым словом — ПЕТРОФИЛИЯ. Название образовано от латинского «petros» — камень. История использования драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней насчитывает тысячелетия. Камни, особенно драгоценные, всегда сопровождали человечество, служили амулетами и талисманами. О событиях, происходящих вокруг камней написано множество интересных книг.

В Историко-краеведческом музее города Армянска представлена выставка камней геолога В.П. Шевченко, которая составляет более 150-ти видов, привезённых геологом с экспедиций по Крыму и Сибири.

- Новости

- Просмотров: 574

9 СЕНТЯБРЯ - День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне.

Перекоп и Армянский Базар в годы Крымской войны 1853 – 1856 гг.

9 сентября Россия вспоминает своих воинов, погибших во время Восточной войны 1853-1856 гг., известной больше как Крымская, поскольку главные ее события со второй половины 1854 года развернулась на полуострове, у стен Севастополя, во время обороны города Героя. В Крымской войне нашей стране пришлось противостоять коалиции иностранных государств. Союзники Турции – Англия и Франция, ввели свои эскадры в Черное море. Их корабли курсировали вдоль побережья Черного моря наводя на жителей полуострова панику и ужас. Несмотря на общие итоги войны, русские воины проявляли чудеса мужества, совершали подвиги, поражавшие иностранных военных. Мирная жизнь, установившаяся в Крыму, была нарушена. В целях безопасности людей эвакуировали из присутственных мест в город Перекоп.

Перекоп – самая северная точка Крымского полуострова, был важной тыловой базой русской Армии. Здесь располагались склады продовольствия, обмундирования и топлива. Хранились дрова, полушубки, заплечные вещи гренадерского корпуса. С самого начала военных действий в Крыму и до последних дней, жителям Перекопского уезда, как и самого города с предместьем, приходилось нести на себе тяжелое бремя различного рода повинностей. Усердная служба Отечеству вызвала много разнообразных жертв со стороны всех сословий губернии, самая же значительная и трудная часть их пала естественно на долю крестьянского сословия. Через Перекоп с материка на полуостров лавина за лавиной шли русские войска.

Неоценимое значение в этот период имели Перекопские лазареты, размещавшиеся в многочисленных казенных и частных домах города и его предместья. Огромную помощь раненым оказывали первые в мире сестры милосердия. Все сестры милосердия по прибытии в Крым поступали в распоряжение выдающегося русского хирурга Н.И Пирогова. Великий хирург Николай Иванович Пирогов внес неоценимую заслугу в Крымской войне, он лично оказал помощь 20-ти тысячам раненых, сделал 5 тысяч операций по ампутации. В Крыму он пробыл 282 дня. В первой декаде ноября 1854 года Пирогов побывал на Перекопе в госпиталях, заполненных солдатами гренадерского корпуса, где проводил операции и большую лекционную работу среди медицинского персонала. В Армянском Базаре лазареты располагались в 14 домах. Под крыши своих домов город с предместьем принял 700 тысяч войск. В 1855 г. в Перекопе специально был построен госпиталь на 500, а затем на 800 человек. В январе госпитали были завалены больными из гренадерского корпуса. Многие умирали от морозов. В 1855 году было дано распоряжение почистить колодцы по пути передвижения русских войск и в Армянском Базаре было приведено в порядок 30 колодцев. А также была проложена перекопцами первая Крымская телеграфная линии Николаев – Симферополь (через Перекоп). По окончанию войны с 25 марта 1856 года через Армянский Базар и Перекоп начался вывод русских войск, участвовавших в обороне Севастополя. Тогда был большой спрос на лошадей. Ведь через Перекоп проходила главная дорога в Крым. О событиях Крымской войны напоминает кладбище русских воинов – защитников легендарного Севастополя, скончавшихся от ран в лазаретах Перекопа и Армянского Базара. Площадь кладбища 0,25 га. В 1854 году здесь сохранились 3 насыпи. Точное количество захороненных у Перекопа не установлено. Оно расположено к северу от нынешнего села Перекоп. По распоряжению Александра 2 были вознаграждены люди понесшие убытки во время войны. Каждый житель получил компенсацию наличными деньгами за каждую потерянную голову во время войны скота. В 1881 году у могил русских воинов состоялось открытие памятника. Построен он был стараниями и на деньги Перекопского купца Н.А Оберова. На памятнике были укреплены 2 мемориальные доски. По старым сведениям он стоял в центре кладбища и был разрушен в октябре 1941 году фашистами. В 1954 году установлен новый памятник, сохранившейся до настоящего времени. Здесь мемориальная доска с текстом: «1854-1954гг. в память 100-летия Крымской войны доблестным защитникам г.Севастополя» Для установления памятника было произведено перезахоронение останков русских воинов из отдельных могил в общую братскую. Автор памятника – неизвестен. В 1998 году Русская община при содействии Русского Культурного Центра произвели ремонт памятника и установили мемориальную табличку с текстом: «Славным сынам Отечества, защитникам Севастополя в Крымской войне 1853 – 1856гг., скончавшимся от ран и болезней в Перекопских лазаретах. От благодарных потомков».

Годы Забвения сравняли с землёй тысячи могил, разрушили многие памятники, но к счастью, не стерли Память. Память о воинах различных национальностей, сражавших за Веру, и Отечество, Великую Россию, свершивших подвиг, который назван «Русским чудом».

Подвиги русских воинов и простых мирных людей в годы Крымской войны навсегда остались в народной памяти. Тогда, погибшие за Севастополь воины и представить себе не могли, что спустя полтора столетия даже в России найдутся те люди, кто будет отрицать принадлежность Крымского полуострова и легендарного Севастополя государству российскому. Такие даты, как День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов, призваны напоминать нам о тех жертвах, которые Россия заплатила за Крым, за Севастополь, за выход к Черному морю.

Легендарной Бородинской битве исполняется 210 лет. Она считается самой кровопролитной среди однодневных – закончилась ничьей, но стала переломным моментом в войне.

Отечественная война 1812 года стала одним из ключевых эпизодов истории России. Русская армия и народ отразили вторжение войск французского императора Наполеона Бонапарта. Крупнейшим событием, которое предопределило исход этой войны, стало Бородинское сражение. В 1995 году 8 сентября в честь Бородинской битвы был учреждён День воинской славы.

24 июня 1812 года войска французской армии под командованием Наполеона Бонапарта вошли на территорию Российской империи. Шестьсот тысяч штыков и сабель угрожали русскому народу порабощением. Стремясь к мировому господству, Наполеон рассчитывал разгромить русскую армию в одном-двух генеральных сражениях, овладеть Москвой и заставить Россию капитулировать на выгодных для него условиях.

Генеральное сражение Отечественной войны 1812 г. состоялось 26 августа (7 сентября) при с. Бородино близ г. Можайска в 124 км от первопрестольной русской столицы – Москвы.

Во французской историографии и мемуаристике сражение называется Битвой на Москве-реке.

Принимая решение на битву, русский главнокомандующий генерал от инфантерии светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов исходил из требований императора Александра I, настроения армии, жаждавшей дать неприятелю бой, и понимания того, что Москву отдавать французам без сражения никак нельзя.

Для того, чтобы сразиться, требовалось найти поле, которое бы смогло вместить на боевой позиции большую часть русской армии, позволяло ей маневрировать в ходе битвы, обеспечивало природными препятствиями оборону и перекрывало собой Новую и Старую Смоленские дороги, ведущие к Москве. Такое поле было найдено полковником генерал-квартирмейстерской службы К.И. Толем перед г. Можайском. В центре поля находилось с. Бородино, от которого сражение получило свое название.

В 1820 г. на месте сражения был освящен храм Спаса Нерукотворного, возведенный как памятник воинской славы. В 1839 г. на Курганной высоте торжественно открыт Главный монумент (уничтожен в 1932 г., воссоздан в 1987 г.), у основания которого перезахоронен прах генерала Петра Багратиона, погибшего от ранения, которое он получил в Бородинском сражении.

В 1912 г. на поле были установлены монументы корпусам, дивизиям и полкам русской армии. Памятники и постройки на поле сильно пострадали в ходе боев с немецкими войсками в октябре 1941 г. С 1950-х по 1980-е гг. на территории велись реставрационные работы; в 1961 г. Бородинское поле получило статус Государственного военно-исторического заповедника. В настоящее время на территории музея-заповедника находятся более 200 памятников и памятных мест. Ежегодно в начале сентября на Бородинском поле проводится масштабная историческая реконструкция эпизодов сражения.

Бородинская битва нашла отражение в литературе и искусстве (стихотворения Дениса Давыдова, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Петра Вяземского, роман Льва Толстого "Война и мир", живописные полотна Василия Верещагина, Франца Рубо и др.), в память о сражении в СССР и РФ печатались монеты и почтовые марки.

2 сентября 1945-го окончилась Вторая мировая война.

И все человечество вздохнуло наконец полной грудью.

Мир на земле!

Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»», подписанным президентом РФ Д. Медведевым 23 июля 2010 года.

Много на просторах нашей Родины происходило за всю историю ее существования кровавых битв. Но еще больше было боев, окончившихся безоговорочной победой русского народа Момент завершения этой продолжительной битвы с фашистами отмечают у нас в стране ежегодно 2 сентября. 3 сентября Президиум Верховного Совета издал указ, который и провозгласил День окончания Второй Мировой войны знаменательным днем победы над Японией. Капитуляция Страны восходящего солнца произошла 2 сентября на борту линкора, «Миссури» принадлежавшего США, и подтверждалась подписанием Акта о капитуляции. Свои «автографы» под документом поставили представители всех государств-союзников, принимавших непосредственное участие в кровавых боях, в том числе и нашей страны.

Праздник был, но не чтился особо, и только в уже озвученном 2010 году стал официальным государственным. Таким образом, правительство решило напоминать время от времени согражданам страны – победителя фашисткой Германии – о сложивших головы на поле боя соотечественниках, чьи отвага и мужество являются примером для подражания всем грядущим поколениям.

Военные действия шли на территориях сорока государств, расположившихся в пределах трех крупных континентов: Африки, Европы и Азии. Помимо суши война охватила также и «гладь морскую», а именно весь океанский квартет: Северный Ледовитый, Индийский, Атлантический и Тихий океаны. В битве принимали участие более полусотни стран. Численность населения, так или иначе втянутого в войну – это не менее 1,7 млрд. человек.

Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась шесть лет – с 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. Великая Отечественная война, когда фашистская Германия напала на СССР, началась 22 июня 1941 года, тогда же было положено начало созданию антигитлеровской коалиции. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил, а 9 мая объявлено в СССР Днем Победы. Великая Отечественная война закончилась. Желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя навстречу союзникам, СССР на Ялтинской и Потсдамской конференциях руководителей трех союзных держав принял на себя обязательство вступить в войну с Японией спустя два-три месяца после окончания войны с Германией. 8 августа 1945 года, в соответствии с данными обязательствами, Советский Союз объявил войну Японии и 9 августа начал военные действия. На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской наступательной и Курильской десантной операций, группировка Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке разгромила войска японской Квантунской армии и освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Военно-экономический потенциал Японии оказался серьезно подорванным, а разгром Квантунской армии вынудил страну капитулировать. Эта памятная дата отмечается во многих странах мира. Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам. Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и милитаристской Японией в данной войне имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние на все послевоенное развитие человечества, коренным образом изменила расстановку политических сил в мире. История России всегда была богата знаменательными событиями, достойными быть увековеченными в народной памяти. Во все века героизм и мужество русских воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. Памятная дата – 2 сентября – это своего рода второй День победы – победы над Японией, которой как раз и закончилась Вторая мировая война, – которая отмечается во многих странах мира, а сейчас и в России.

День воинской славы 2 сентября – это знак благодарности солдатам, ценой своей жизни построившим светлое будущее для своих потомков, то есть нас с вами.

Российский триколор получил статус национального флага 22 августа 1991 года. К этому моменту он уже имел 300-летнюю историю. За три века Россия неоднократно меняла свой флаг, однако в итоге вернула исторический государственный символ, который впервые ввел Петр I.

Государственный флаг в России появился на рубеже XVII XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело сине красный флаг был поднят на первом русском военном корабле "Орел", в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Законным же "отцом" триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело сине красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

В 1858 году император Александр II утвердил рисунок "с расположением гербовых черно желто белого цветов империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на улицах при торжественных случаях". А 1 января 1865 года вышел именной указ Александра II, в котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый уже прямо названы "государственными цветами России".

В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг.

Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года постановила считать официальным символом России триколор. Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено Положение о государственном флаге Российской Федерации.

25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". В соответствии с законом, Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней ˗ белого, средней ˗ синего и нижней ˗ красного цвета. Отношение ширины флага к его длине ˗ 2:3.

Что нельзя делать с флагом? Надругательство над флагом — уголовно-наказуемое деяние, за которое предусмотрено наказание статьей 329 Уголовного кодекса. Виновнику грозит лишение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок.

Что можно делать с флагом? Закон разрешает гражданам беспрепятственно вывешивать флаг своей страны на жилых домах, личных автомобилях, размещать в офисах, приносить на массовые публичные мероприятия.

#ДеньфлагаРФ#триколор#музейАрмянска#август#

- Новости

- Просмотров: 546

9 августа -115 лет со Дня рождения Быстрова Петра Тимофеевича. Инженера-полковника, первого директора Крымского завода пигмента двуокиси титана им. 50-летия СССР.

115 лет со Дня рождения Быстрова Петра Тимофеевича. Инженера-полковника, первого директора Крымского завода пигмента двуокиси титана им. 50-летия СССР.

В феврале 1964 года на должность директора строящегося завода пигментной двуокиси титана был назначен Петр Тимофеевич Быстров, военный инженер, теплотехник по образованию.

Решение о строительстве Крымского государственного производственного объединения «ТИТАН» (КГПО «ТИТАН») было принято 28 декабря 1969 года. В 1971 году был введён в действие комплекс по производству аммофоса, в 1973 году – сернокислого алюминия и жидкого стекла, в 1974 – красных железоокисных пигментов и к 1978 пущены два цеха по производству пигментного диоксида титана.

Всю свою жизнь Быстров посвятил развитию промышленности, работая на разных административных должностях, в том числе на предприятиях Среднего машиностроения СССР, и был в числе первых, кто осваивал атомную промышленность.

Для Петра Тимофеевича 57-летнего инженера-полковника строительство нашего завода было по счету третьей большой стройкой, где он руководил. Возглавлял предприятие с 1964 по 1971 год. Вся жизнь кавалера двух орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции была связана с военной промышленностью. Первый директор «Титана» неделями не покидал стройплощадку. Он не старался быть отцом-командиром, оставался для всех мягким, доброжелательным, мгновенно налаживающим контакт с рабочими, техниками, инженерами. Но в нём чувствовалась колоссальная внутренняя сила, убеждённость в правоте принимаемых решений. Кадры формировал без спешки, осмотрительно. Двери его квартиры были всегда открыты для рабочих, служащих и инженеров. В любое время каждый мог зайти к нему и поделиться своими проблемами.

За семь лет, что Быстров проработал в должности директора завода, он сумел сформировать коллектив, который построил и запустил завод, освоил его производство, в частности, основное производство – первую и вторую очереди сернокислотного цеха.

Строительство перекинулось в поселок Армянск, где были сооружены детские сады, школа № 1, кинотеатр "Титан", много жилых домов и общежитий, заложен парк культуры, начато освоение мест отдыха жителей Армянска на Каркинитском заливе, куда была проведена дорога.

Благодаря стараниям Петра Тимофеевича заводчане получили земельные участки под садово-огородное и гаражное общества.

Под началом инженера-полковника росли заводские корпуса, организовывались первые цеха, формировался трудовой коллектив «титановцев». В 1971 году, по ходатайству рабочего коллектива Крымского завода пигментной двуокиси титана, Быстрову было присвоено звание «Почётный гражданин города Армянска», а в 1993 года одна из улиц этого Крымского промышленного города была названа именем Петра Быстрова. Пусть улица, названная его именем, напоминает всем нам о человеке, который сделал так много для строительства завода и города Армянска.

17 июля 2022 года исполняется 80 лет со дня начала Сталинградской битвы, сыгравшей значительную роль для дальнейшего хода Великой Отечественной войны.

Сталинградская битва – одна из самых масштабных и трагических битв Великой Отечественной войны. Она началась 17 июля 1942 года и продолжалась до 2 февраля 1943 года. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, на при протяженности фронта от 400 до 850 километров, продолжалась эта ожесточенная битва.

В ней участвовало с обеих сторон свыше 2,1 миллиона человек, а по масштабам и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.

Эта битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР.

1. Сталинградская битва продлилась 200 дней, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го. Она включает в себя два этапа – с начала сражения и до 18 ноября 1942-го немцы наступали, а РККА оборонялась, но 19 ноября Красная Армия начала контрнаступление, оказавшееся полной неожиданностью для немецко-фашистских захватчиков.

2. Против советской Красной Армии в ходе Сталинградской битвы сражались не только немцы. Вражеская армия включала в себя также румынские, венгерские, итальянские и хорватские части. Меньше всего было хорватов, около 4000 человек.

3. Битва за Сталинград на самом деле велась не только в районе самого города. К моменту её начала Сталинградский фронт растянулся на 520 км, и позднее эта цифра увеличилась до 850 км.

4. Именно после победы СССР в Сталинградской битве наступил коренной перелом и в Великой Отечественной, и во Второй Мировой войне. До этого момента Германия наступала, а РККА отступала, но после этого сражения всё переменилось, и Красная Армия начала теснить захватчиков обратно на запад.

5. Большая часть Сталинграда, ныне именуемого Волгоградом, была разрушена в ходе боёв. В один лишь день, 23 августа 1942 года, немецкая авиация разбомбила более половины зданий в городе, и под бомбами и завалами погибло более 90 тысяч человек, в основном мирных горожан.

6. С советской стороны в Сталинградской битве погибло, согласно официальным данным, 1.129.619 человек, было потеряно более 500 тысяч единиц стрелкового оружия, 4341 танков и самоходных артиллерийских установок, 2769 боевых самолётов и более 15.700 миномётов и орудий. Немцы потеряли около 1,5 млн человек и ещё большее количество техники и вооружения.

7. Танковый завод в Сталинграде не прекращал работу даже в самые тяжёлые дни, когда город бомбили, а на улицах шли ожесточённые перестрелки. Он продолжал выпускать танки Т-34, которые прямо с конвейера отправлялись в бой.

8. Окружённая немецкая армия под командованием фельдмаршала Фридриха Паулюса в конце концов сдалась. Спустя полтора года пленённый Паулюс согласился сотрудничать с СССР, начал призывать немецких военнопленных перейти на сторону Советского Союза и требовать свержения Гитлера. Этих взглядов Паулюс в дальнейшем придерживался вплоть до самой своей смерти в 1957 году.

9. Официально считается, что Сталинградская битва началась именно 17 июля. Однако, первое боестолкновение, положившее ей начало, состоялось днём ранее, 16 июля, причём в Ростовской области, возле хутора Морозов. Тогда шесть советских танков натолкнулись на отряд немецкой артиллерии и разгромили его.

10. Одним из советских командующих в Сталинградской битве был генерал Чуйков, который в ходе городских боёв сформировал эффективные штурмовые группы. На самом деле он не придумал их сам, а перенял опыт армии Российской империи – подобные группы использовались ею в ходе Первой Мировой войны.

11. Многие слышали про дом Павлова, обычное на первый взгляд здание в Сталинграде, но расположенное в стратегически удобном на тот момент месте. Сержант Яков Павлов с тремя товарищами захватил его, выбив немцев, и, получив небольшую поддержку, удерживал его под непрерывными атаками целых 58 дней, не давая немцам пройти.

12. Вышеупомянутый генерал-фельдмаршал Паулюс носил это воинское звание, самое высокое в Третьем Рейхе, всего один день, Гитлер присвоил ему его за день до того, как Паулюс капитулировал. При этом Гитлер напомнил ему, что ещё ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен, намекая на то, что в безвыходной ситуации Паулюсу лучше бы покончить с собой. Однако, новоиспечённый фельдмаршал не захотел жертвовать жизнями своих людей в уже проигранном сражении, а потому предпочёл сдаться, да и стреляться самому в его планы не входило.

13. Немало людей, особенно сапёров, продолжало гибнуть и после Сталинградской битвы. Разминирование мест сражений в целом завершилось лишь летом 1943 года, спустя полгода после окончания битвы, и за это время погибло 97 сапёров, а ещё 244 были ранены. Собрано было около 213.000 советских и немецких мин, и ещё четверть миллиона мин и неразорвавшихся бомб было уничтожено.

14. В самом начале Сталинградской битвы город едва не был потерян, немецкая армия захватила семь его районов из восьми. Именно в этом восьмом районе (ныне он называется Красноармейским) РККА сперва сумела остановить продвижение противника, а затем оттуда же начала вытеснять его обратно.

15. Знаменитый приказ №227, известный, как “Ни шагу назад!”, был издан Сталиным 28 июля 1942 года, спустя всего полторы недели после начала Сталинградской битвы.

16. Бои в Сталинграде шли невероятно ожесточённые. Позднее было подсчитано, что средний срок жизни солдата, что советского, что немецкого, в этих условиях составлял около 15 минут.

17. Сталинградская битва стала одной из самых масштабных в истории. К моменту перехода РККА в контрнаступление в ноябре 1942 года численность Красной Армии достигла 780 тысяч человек, а немецкой армии – почти 1 млн человек.

18. Одновременно со Сталинградской битвой произошло другое важное сражение у города Эль-Аламейн, в Африке. Битва при Эль-Аламейне продлилась 80 дней и тоже сыграла важную роль в разгроме Германии и её союзников, хоть она и несопоставима по масштабам со Сталинградским сражением.

19. Защитникам Сталинграда зачастую не хватало самого необходимого – боеприпасов, оружия, продовольствия, медикаментов. Но и немцам приходилось несладко, дошло до того, что оголодавшие немецкие солдаты поедали лошадей, которые тянули артиллерийские орудия, лишь бы не умереть с голоду.

20. Одной из важнейших точек в обороне Сталинграда стал Мамаев курган высотой 102 метра. Мамаев курган 14 раз переходил из рук в руки, и за него отдали жизни более 10 тысяч советских солдат. Однако, остановить продвижение немецкой армии удалось не там, а на Лысой горе.

Контактная информация

АДРЕС: 296012, Российская Федерация, Республика Крым, г. Армянск, м-н им.Генерала Васильева, 2

ТЕЛЕФОН: +7 (36567) 2-09-68

График работы музея

Понедельник-пятница / 08:00 - 17:00

Суббота / по заявкам

Воскресенье / выходной

Вход бесплатный