В преддверии Дня города Армянска в Историко-краеведческом музее традиционно прошла лекция краеведа Руслана Коротенко о Неизвестных страницах Перекопской земли.

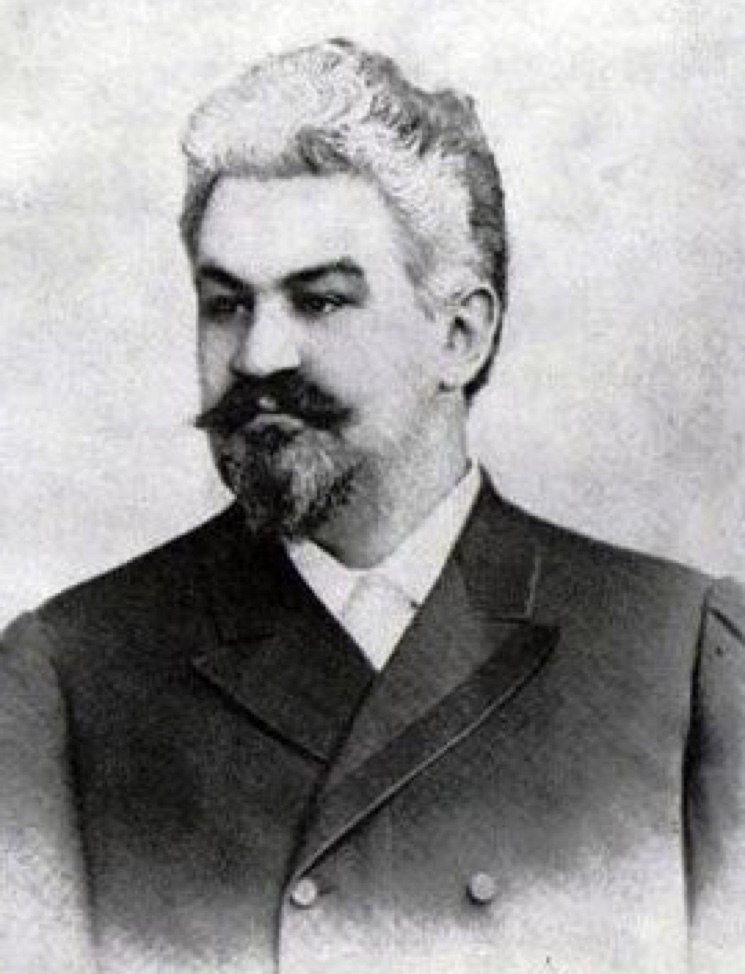

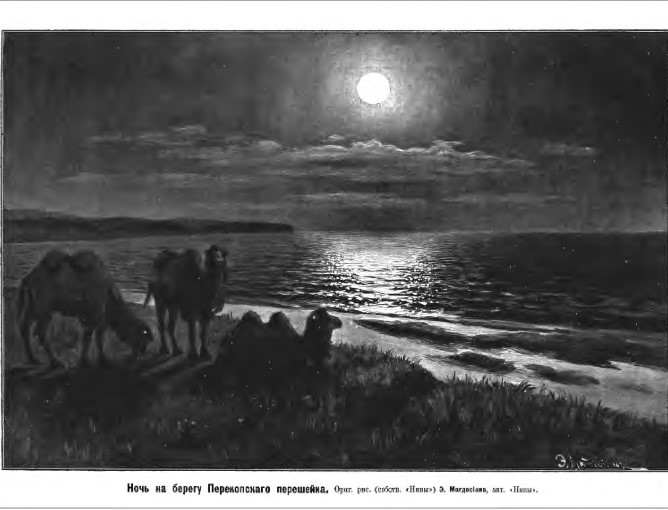

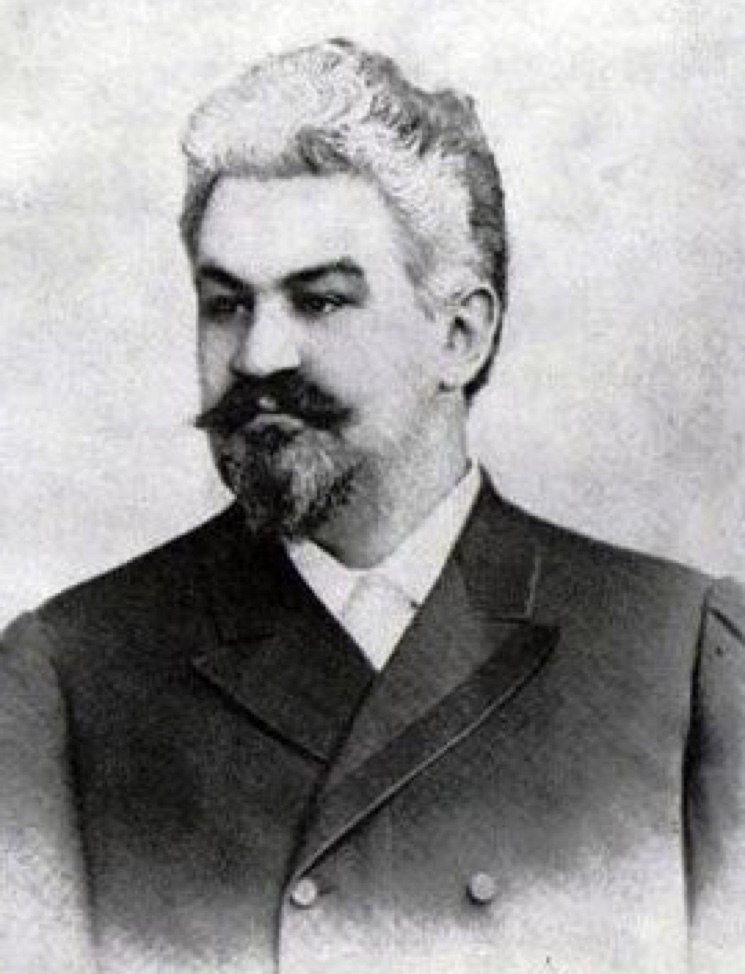

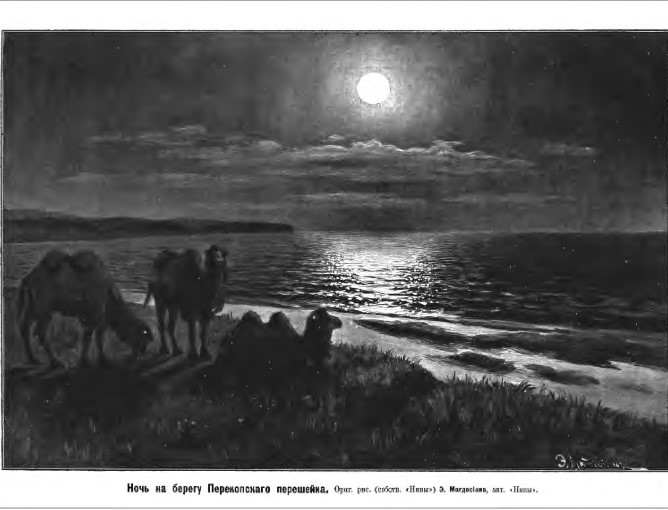

На этот раз – о художниках. Всем известна фамилия Э. Магдесяна, художника, уроженца г. Армянский Базар. В музее представлена экспозиция и в процессе экскурсии мы знакомимся со знаменитым земляком.

Мы уже знакомы с художником Зощенко Михаилом Ивановичем, родившемся 9 января 1857 года, уроженце г. Перекоп, отце писателя Зощенко Михаила Михайловича.

На сайте нашего музея можно узнать полные сведения и нем и посмотреть его картины.

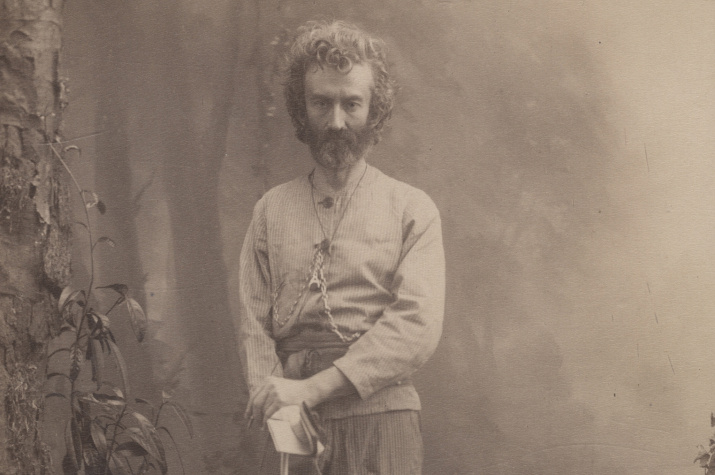

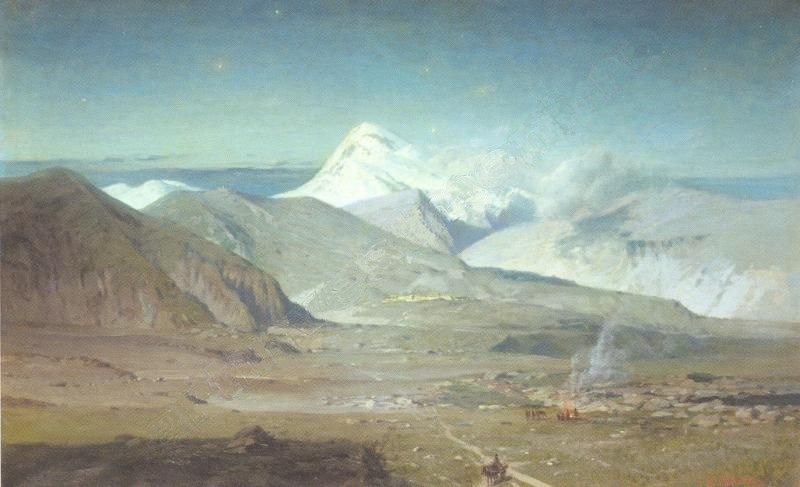

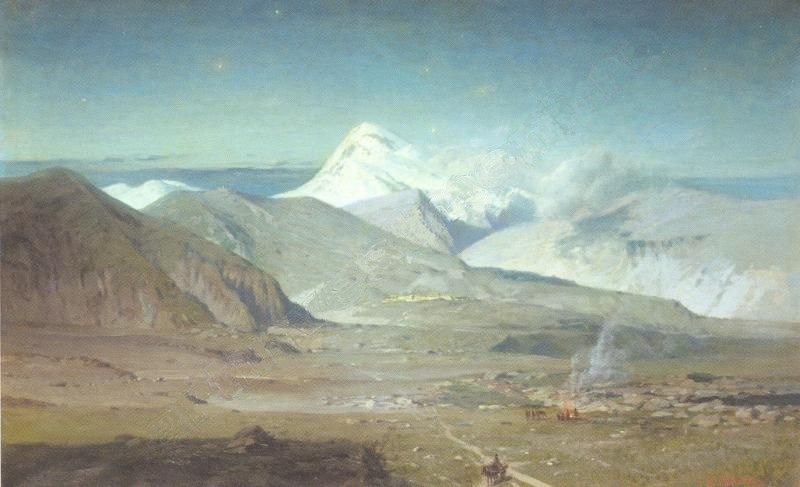

Имя художника Николая Григорьевича Цириготи все услышали впервые. Его родина – Армянский Базар, дата рождения – 7 мая 1864 года. В 1877 году Н.Г.Цириготи закончил Перекопское уездное училище, которое находилось в Армянском Базаре. Желая реализовать свой творческий интерес к живописи, в 1882 году переехал в г.Санкт-Петербург. Благодаря занятиям в студии художника Ф.С.Журавлева, Николай Григорьевич стал сначала вольным слушателем Императорской Академии художеств, а в сентябре 1882 года и ее учеником. В 1893 году со званием классного художника третьей степени Цириготи был выпущен их Академии. Работал в Петербурге, много путешествовал по России.

В 1921 году Николай Григорьевич перешел на службу в СОРАБИС.

В 1921 году Николай Григорьевич перешел на службу в СОРАБИС.

Николай ГригорьевичЦириготи умер от голода в блокадном Ленинграде в марте 1942 года.

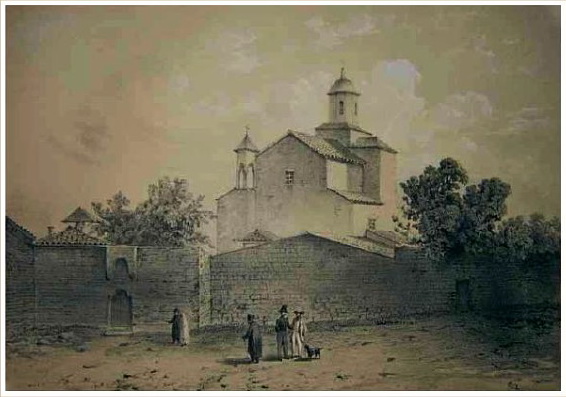

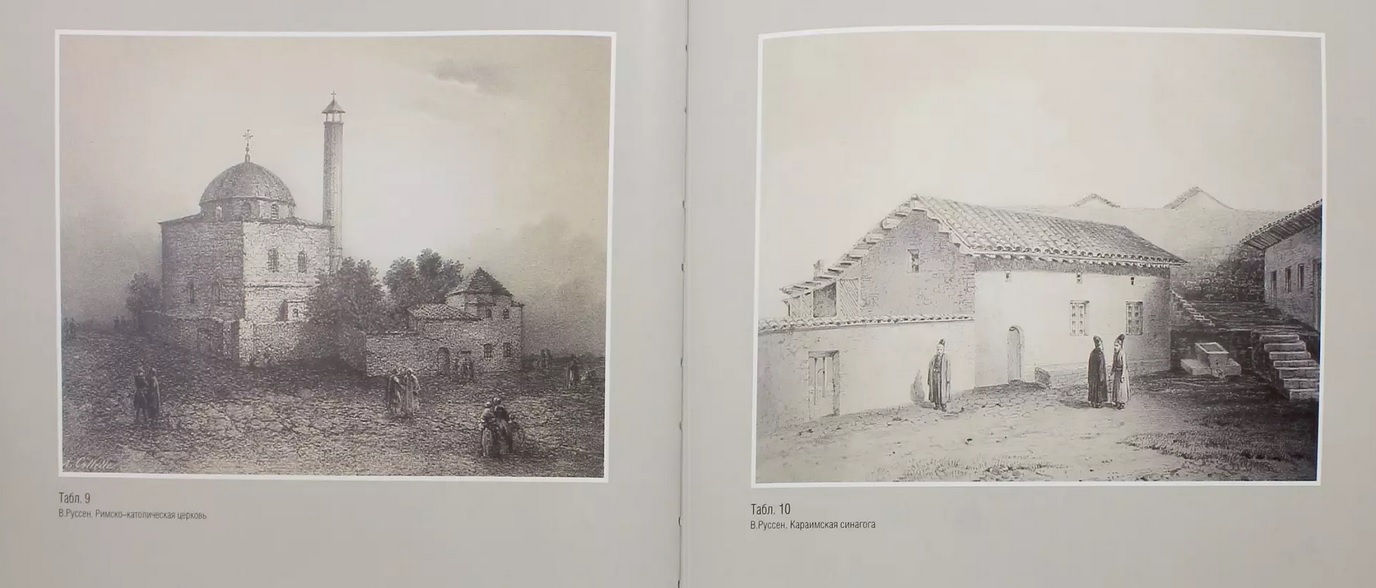

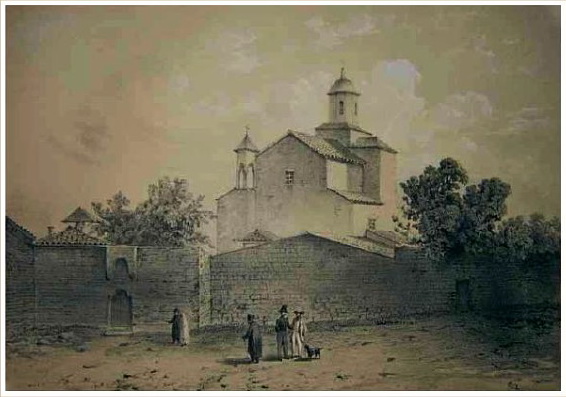

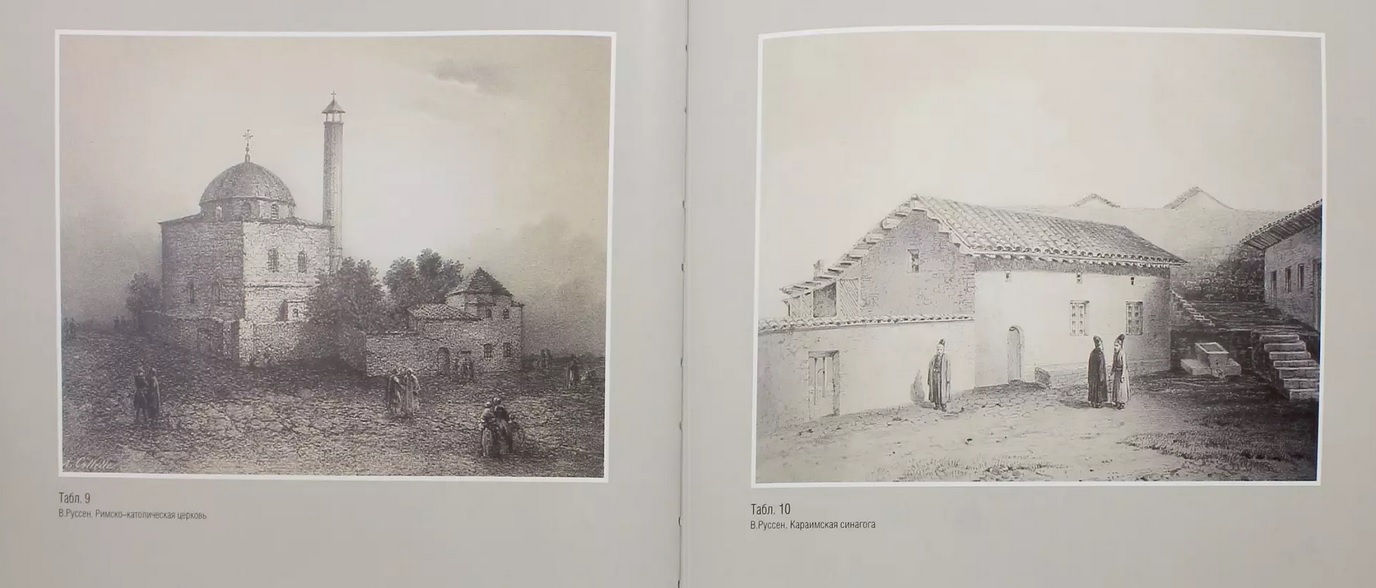

Один из художников, который побывал на нашей Перекопской земле – Руссен, родился в Феодосии, учился в Симферополе, получил назначение на работу в гимназию Армянского Базара, также оставил след на Перекопской земле.

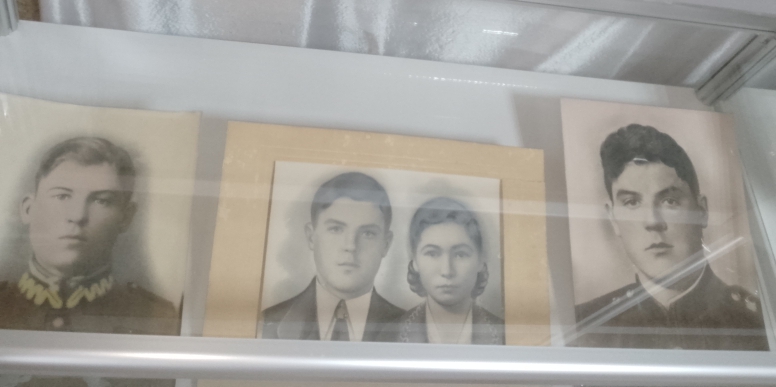

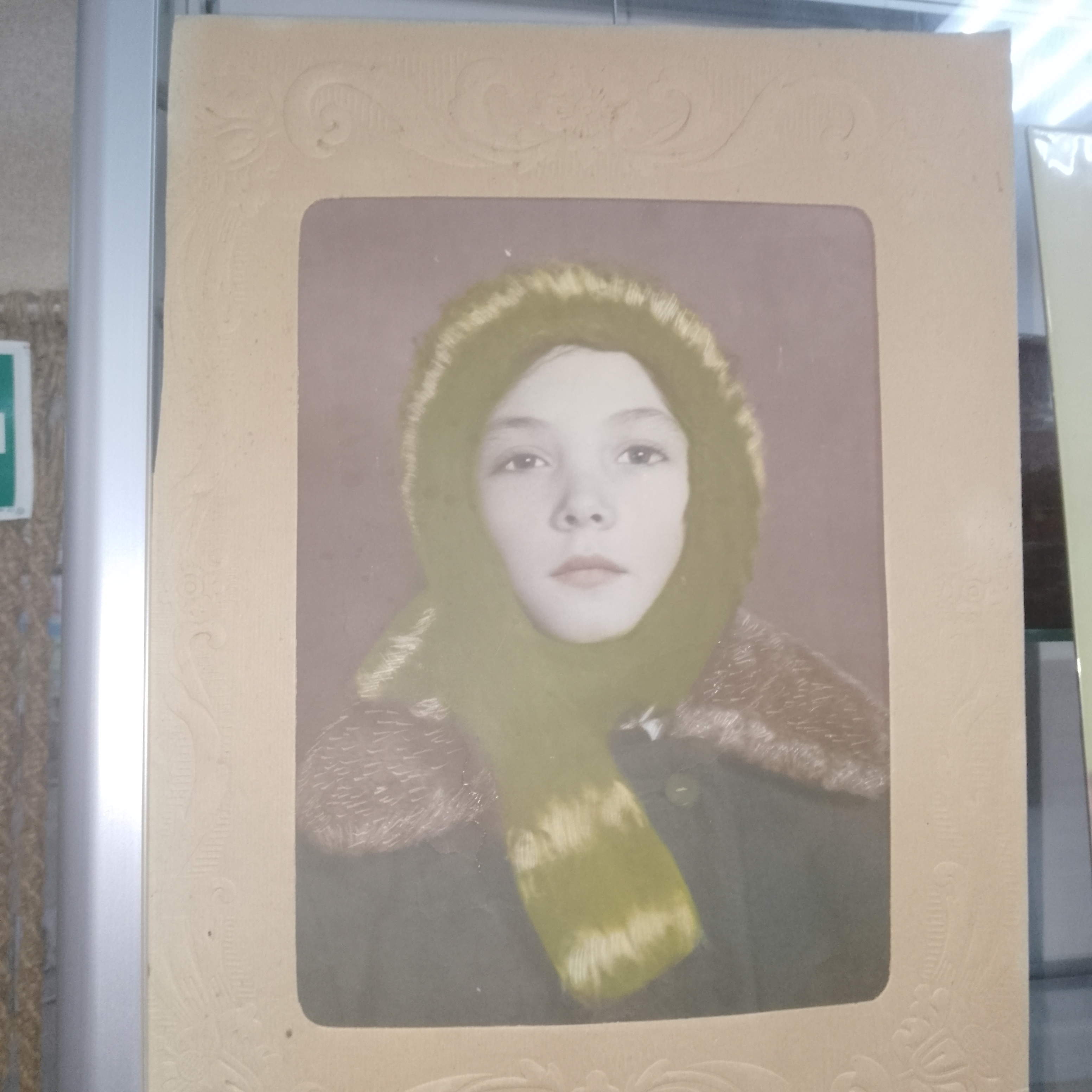

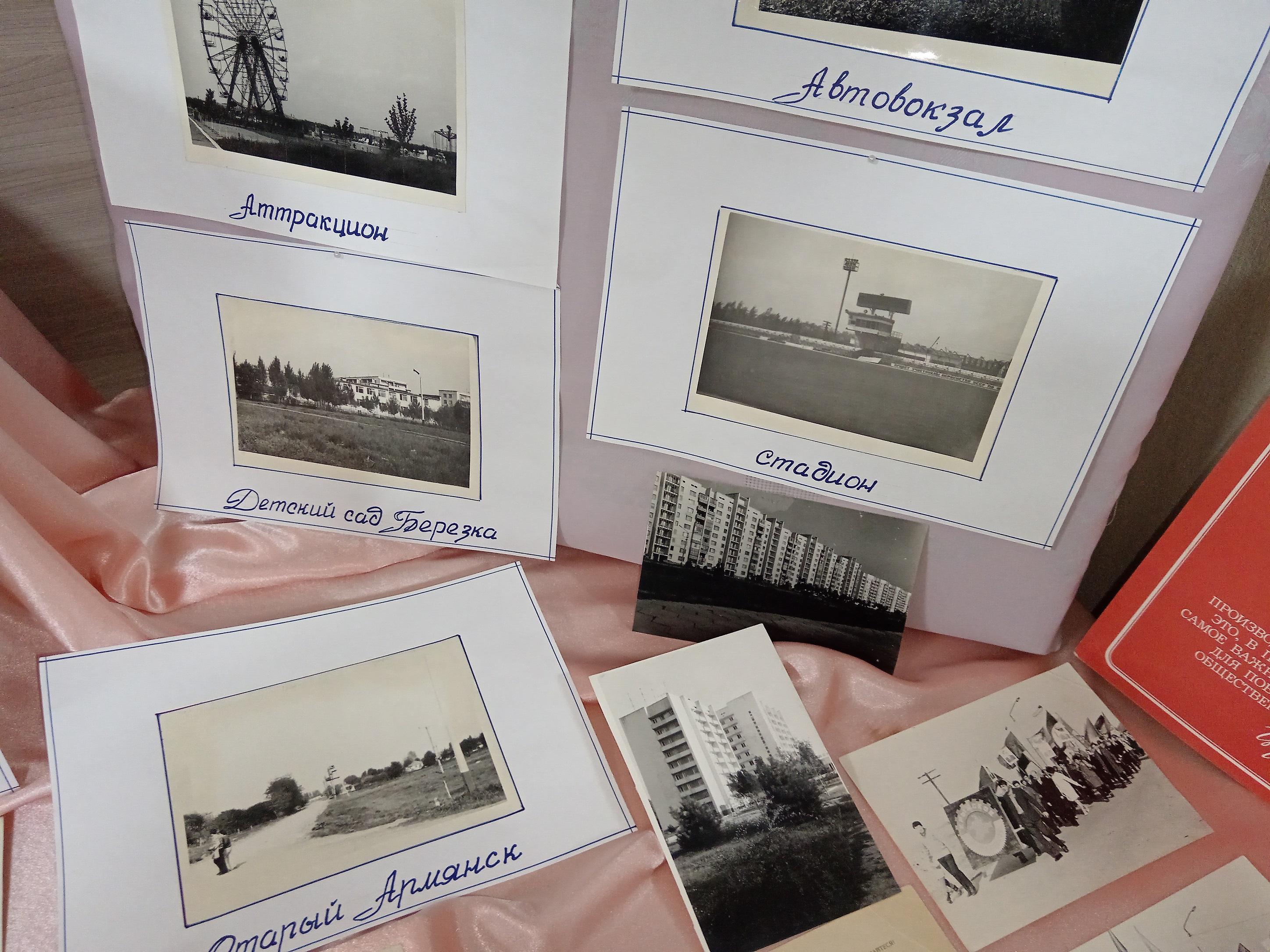

Еще мы узнали о фотографе Генрихе Ваниларе, который работал в Армянском Базаре и в нашем музее теперь есть фотографии из его архива.

Все фото сделаны в г. Армянский Базар. Все желающие могут с ними ознакомиться в музее.

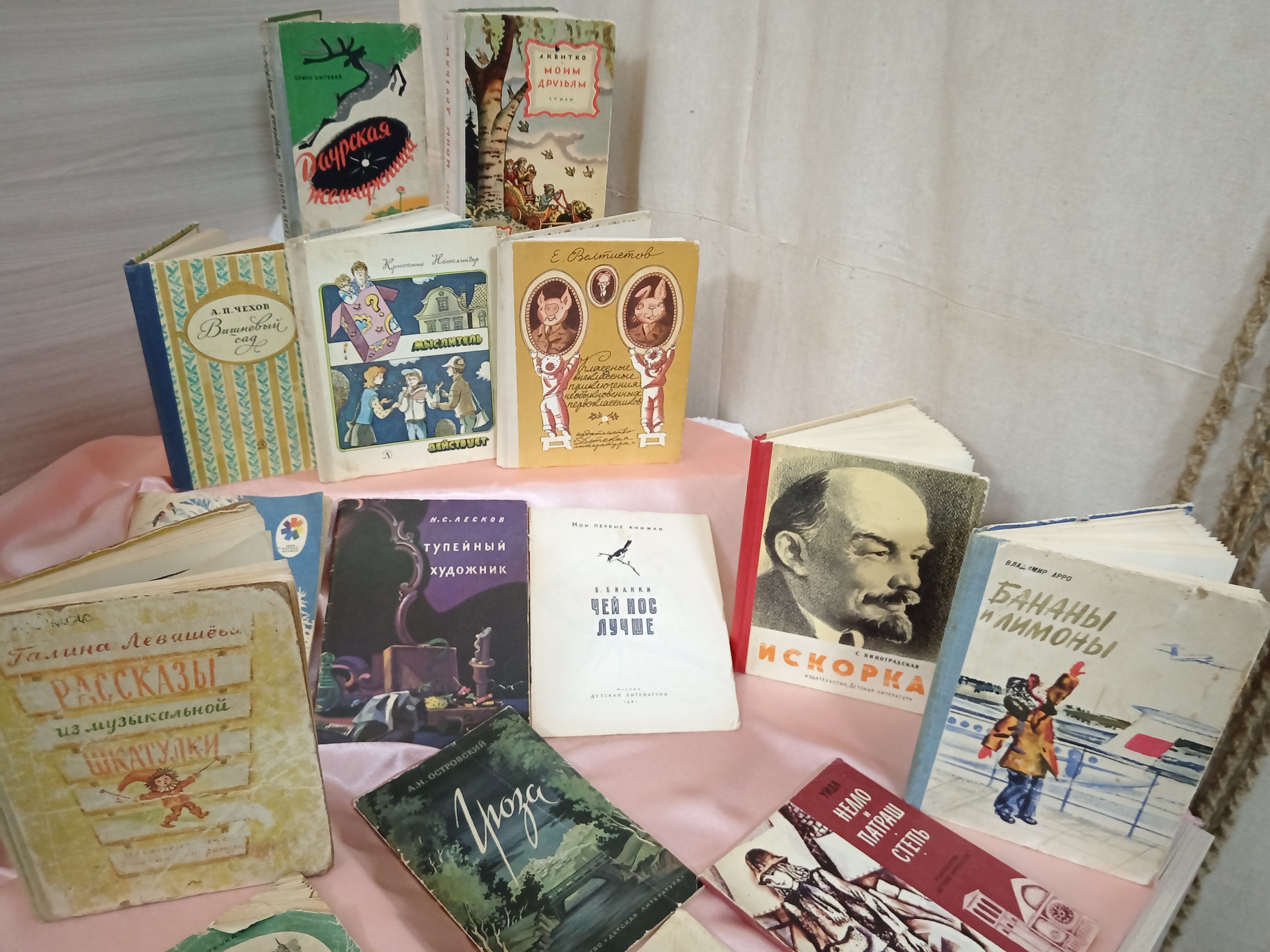

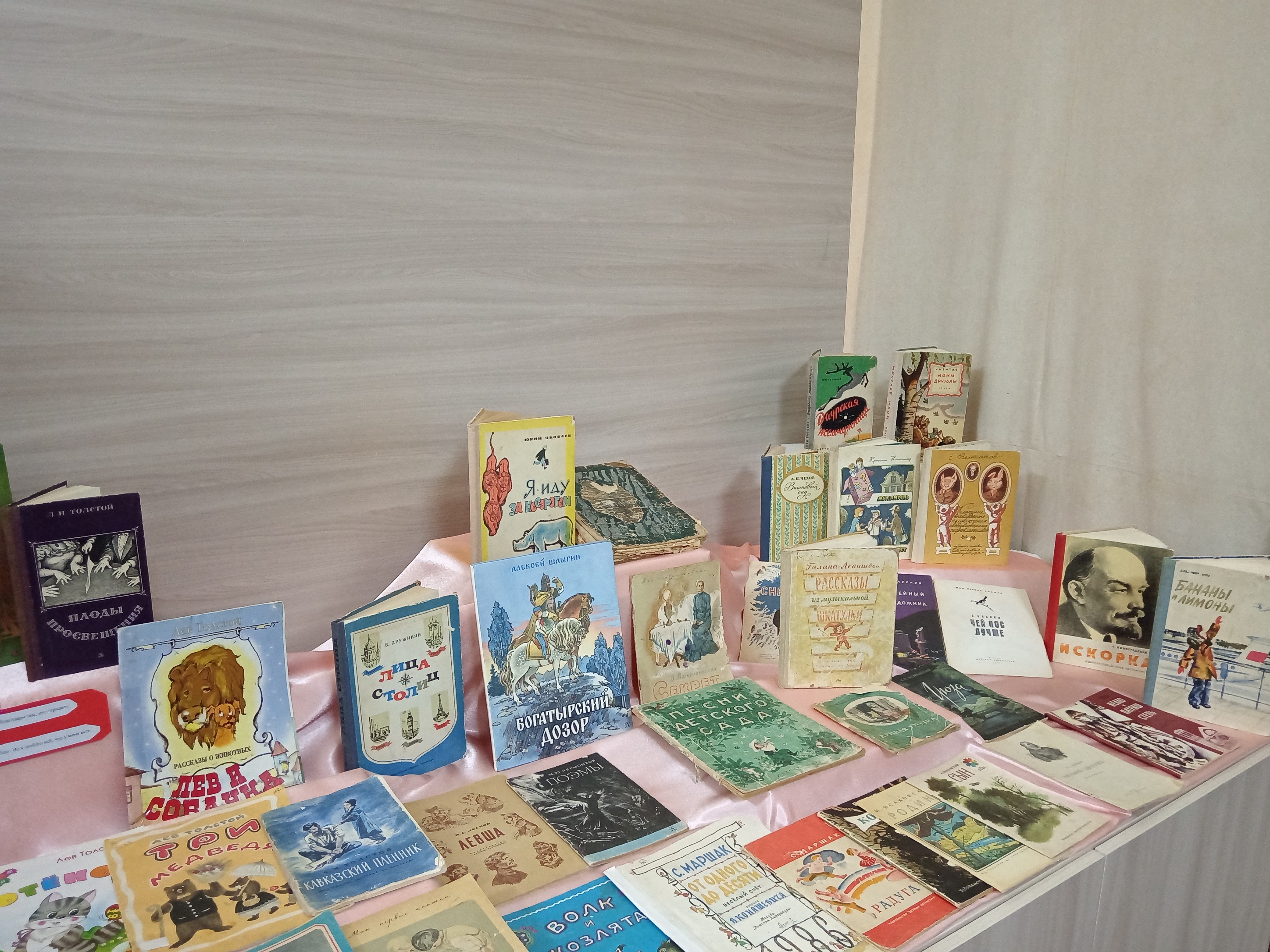

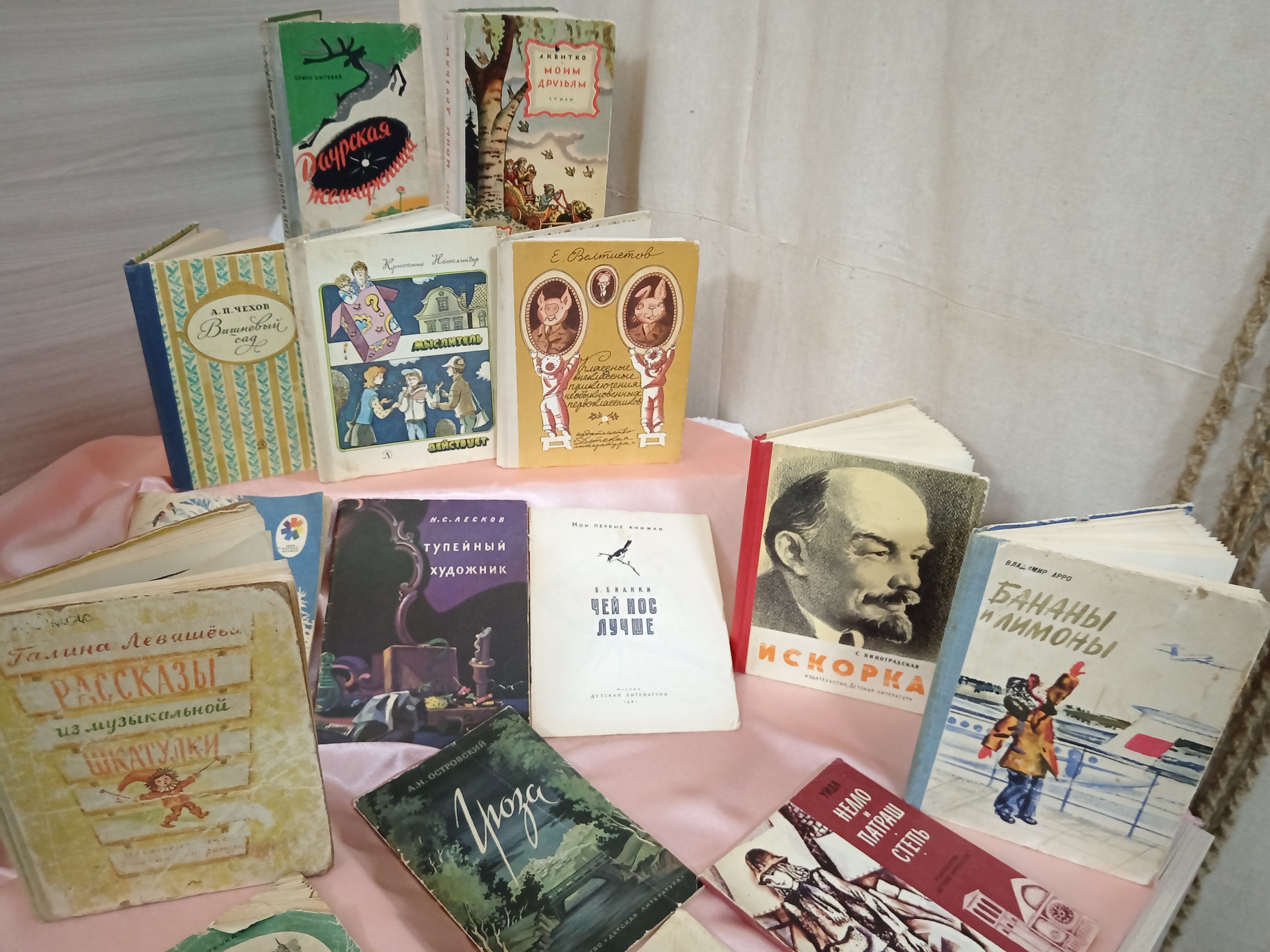

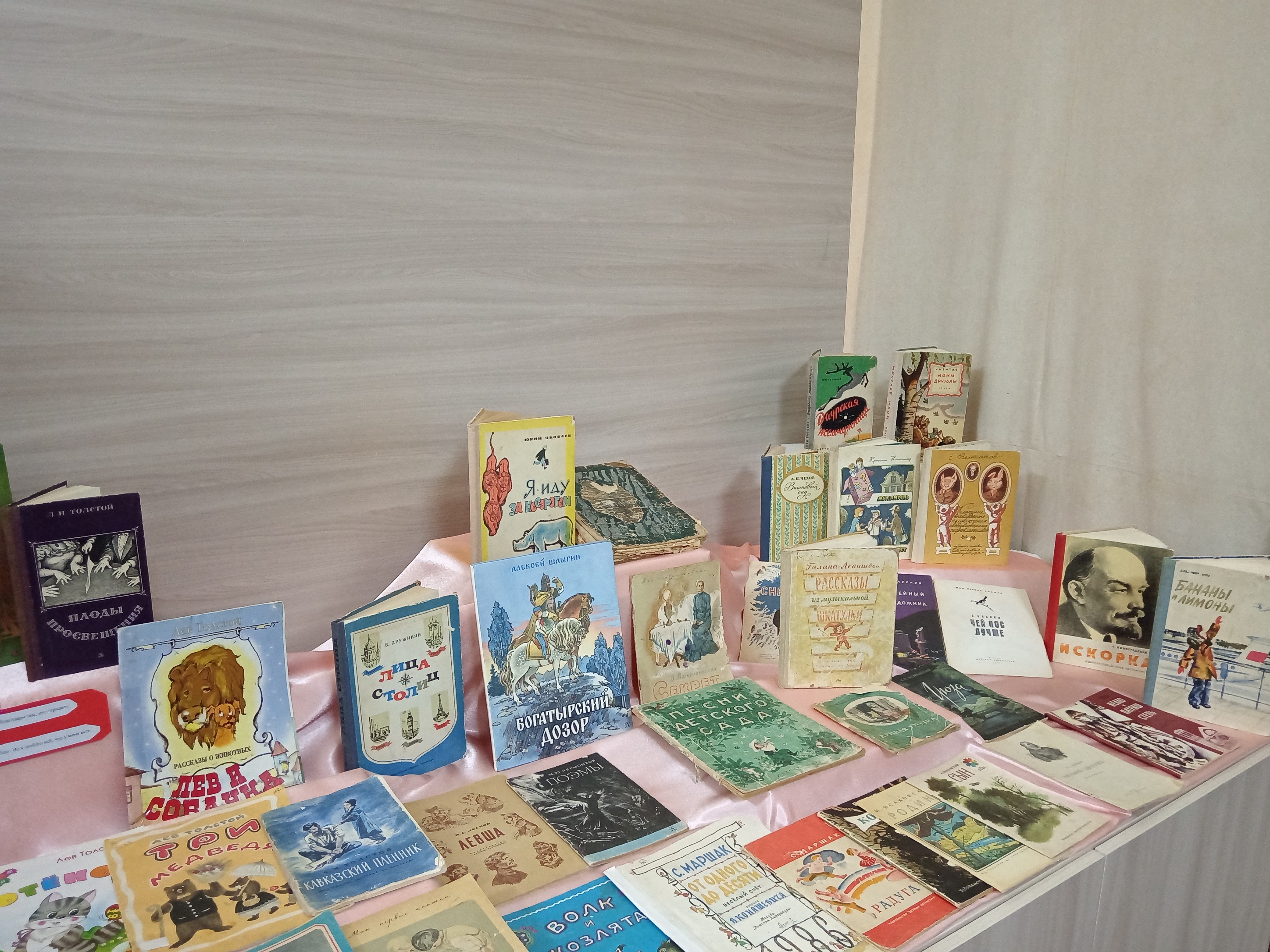

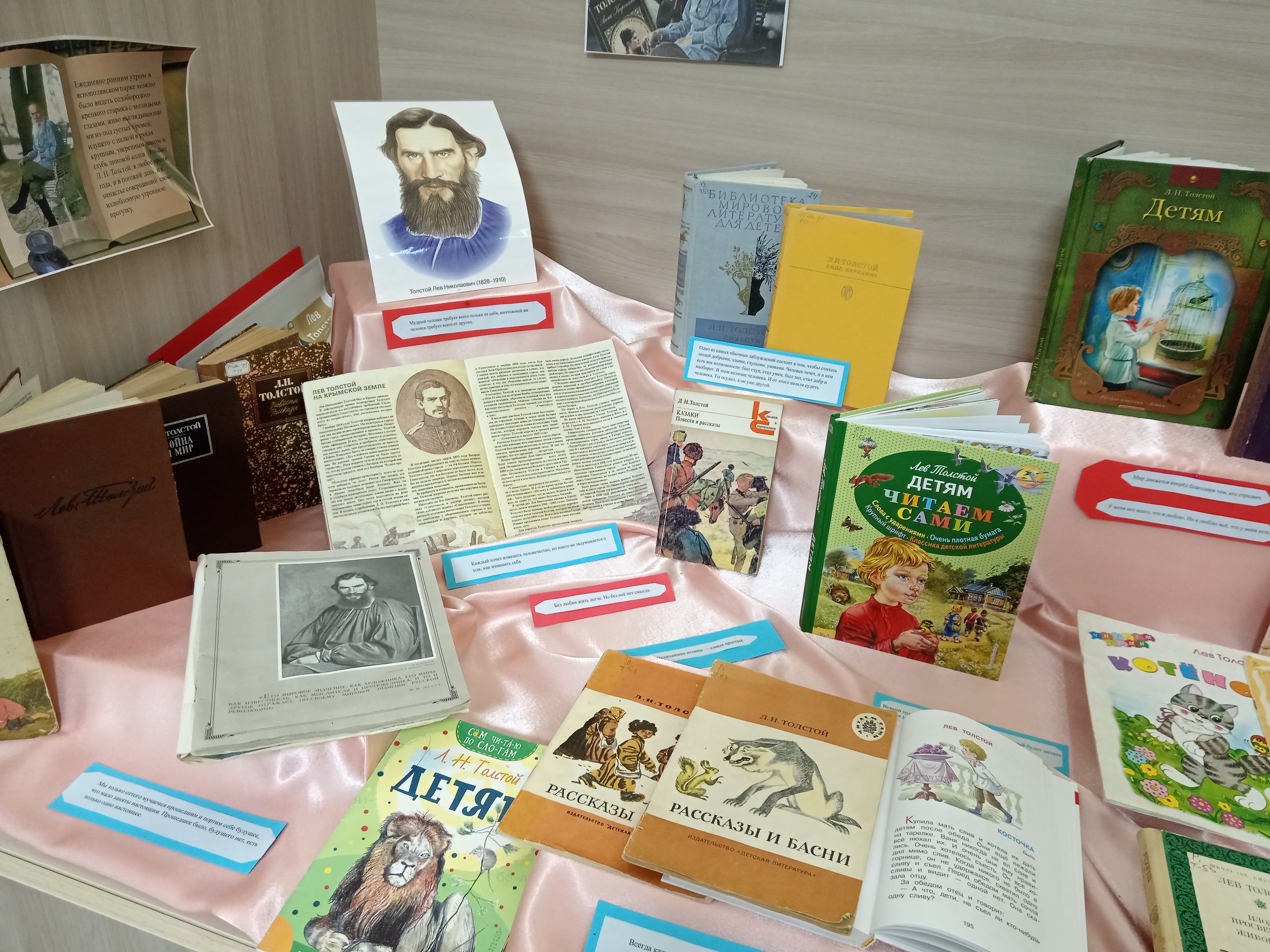

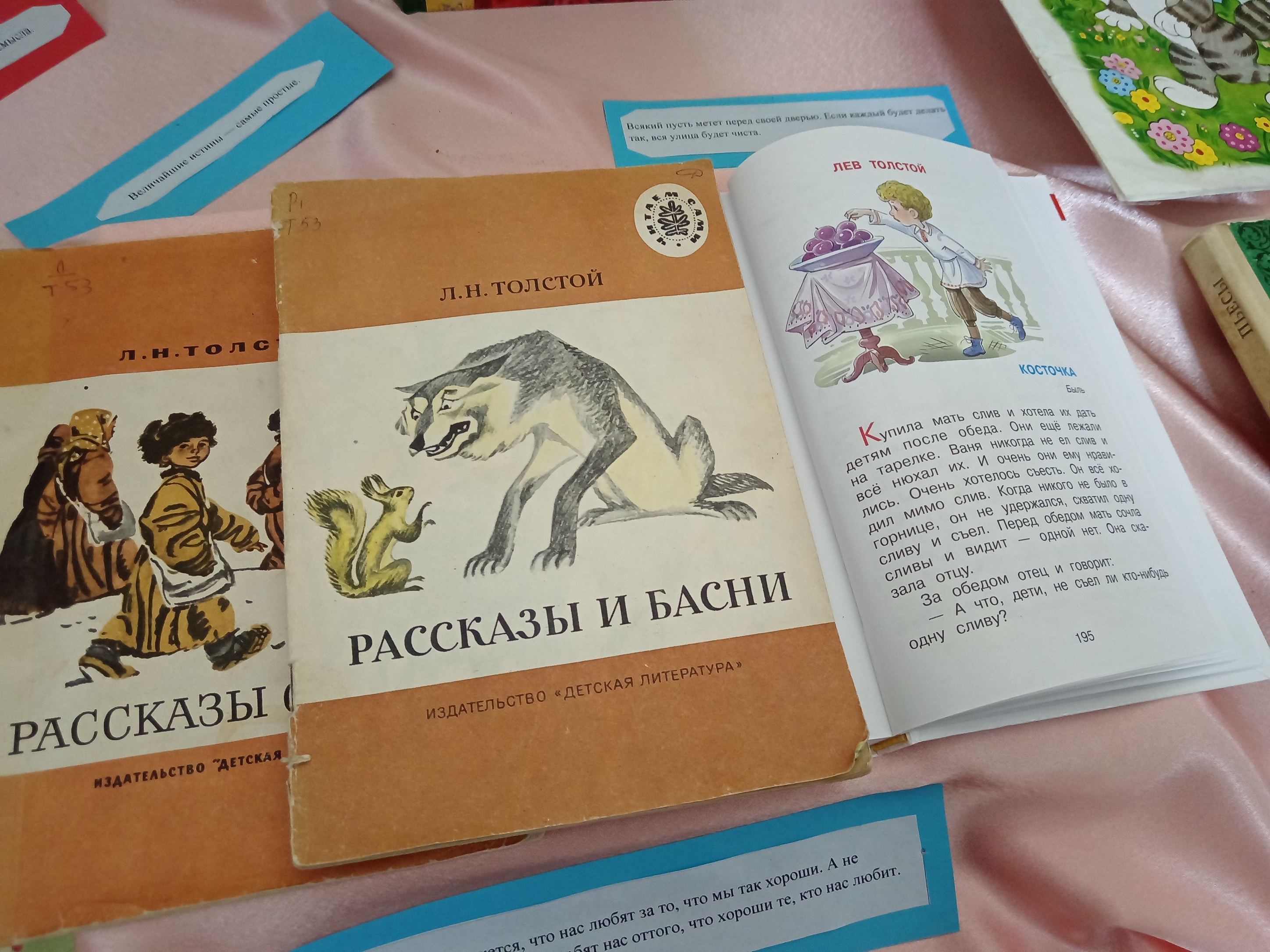

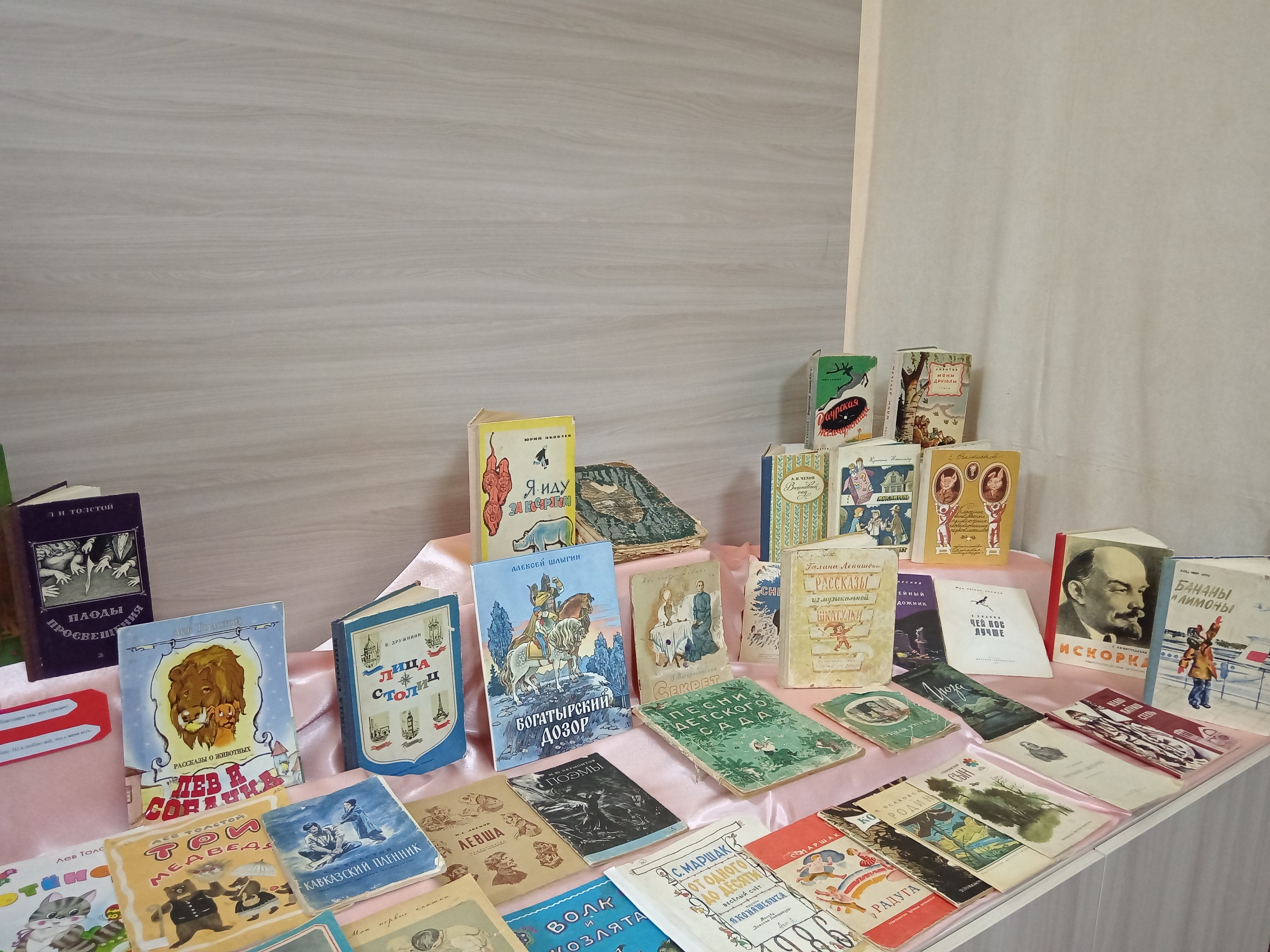

Рождение ЛЕГЕНДЫ. В музее Армянска открылась выставка детской литературы.

9 сентября 2023 года исполнилось 90 лет крупнейшему детскому издательству – «Детская литература».

Тем, кто хоть немного застал времена СССР, хорошо знаком простой и изящный логотип – печатная буква Л, вписанная в заглавную прописную Д. За обложками книг, отмеченных этим заветным значком, советских детей ждали истории о подвигах и необыкновенных приключениях, фантастические повести и ещё очень много всего интересного.

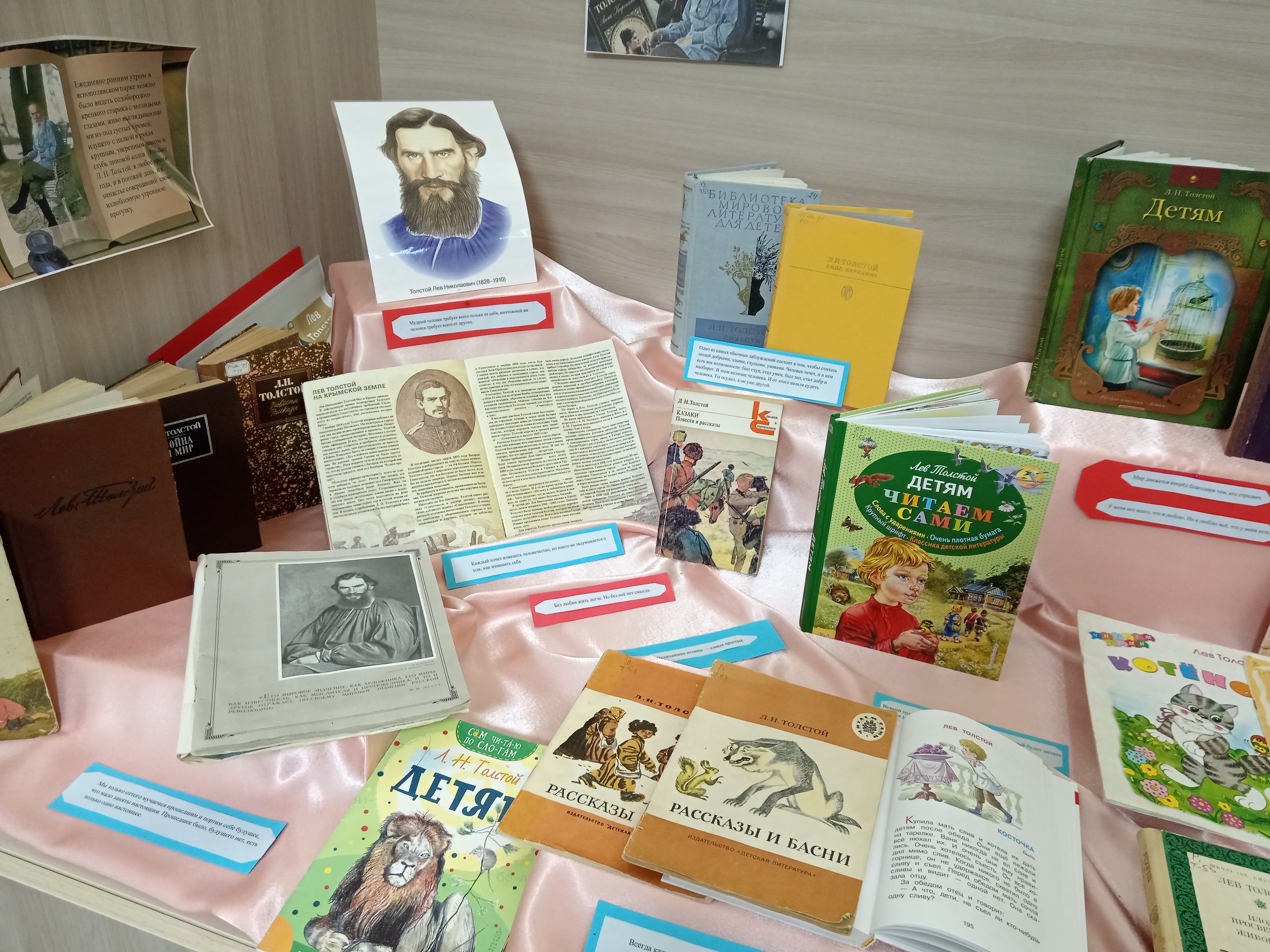

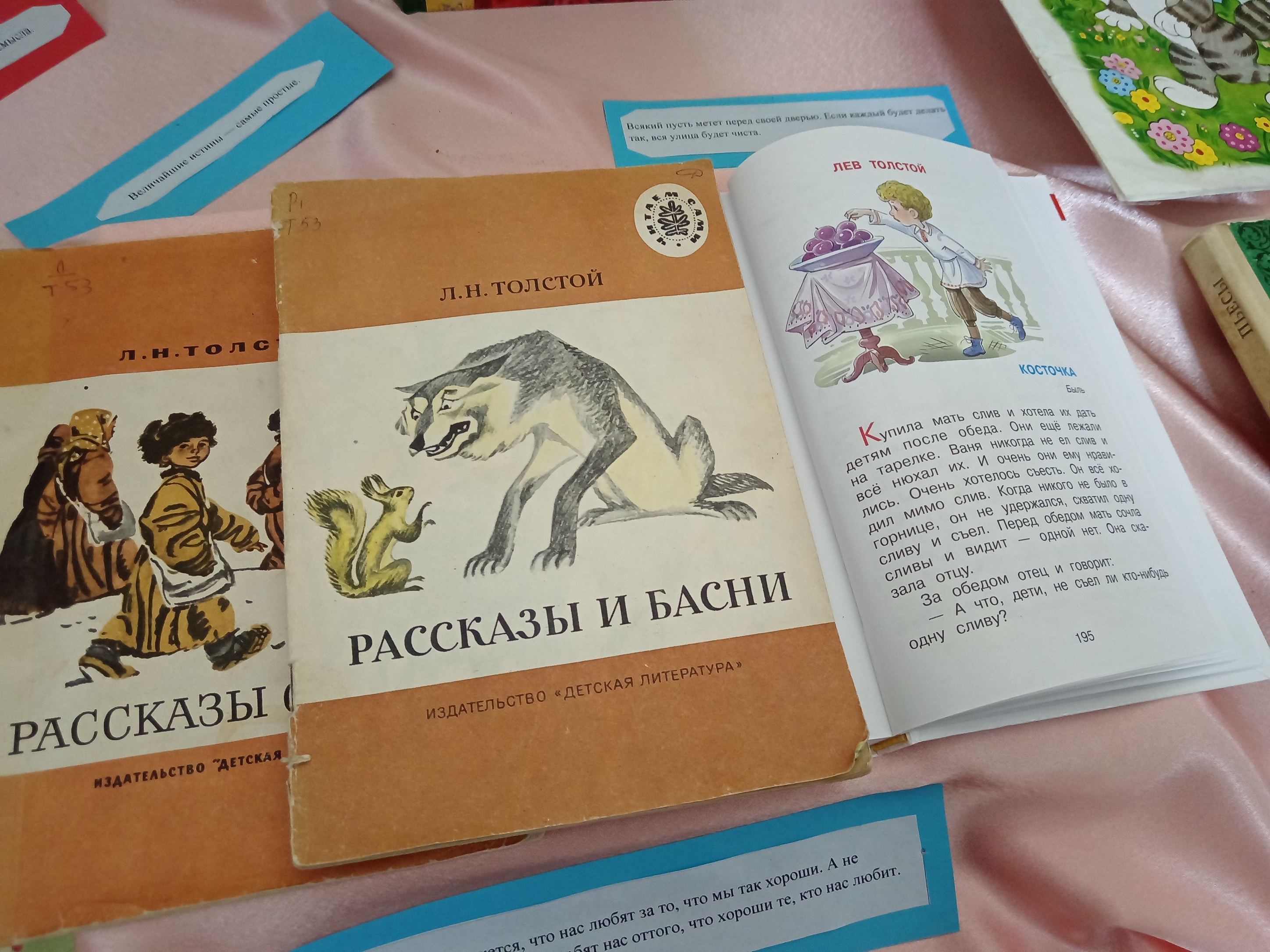

9 сентября 2023 года Россия отметила 195-летие со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Среди классиков мировой литературы его имя занимает одно из первых мест. «Не зная Толстого, нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком», – писал М. Горький.

С 9 по 15 сентября для младших школьников и дошкольников в музее Армянска организован просмотр мультфильмов по произведениям великого русского писателя.

Человек рождается на свет, растет, задумывается: кто я? Откуда мои корни? Замечательная русская пословица гласит: «Ищи добра на стороне, а дом люби по старине». Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о своих предках, составлять свою родословную, древо жизни. Эта традиция возвращается в семьи. Сегодня на встрече с Логиновым Валерием Вячеславовичем, местным жителем города Армянска, который составил свою родословную до 1654 года в «Историко-краеведческом музее» все желающие жители города Армянска познакомились с правильным составлением родословной. Было очень интересно и познавательно.

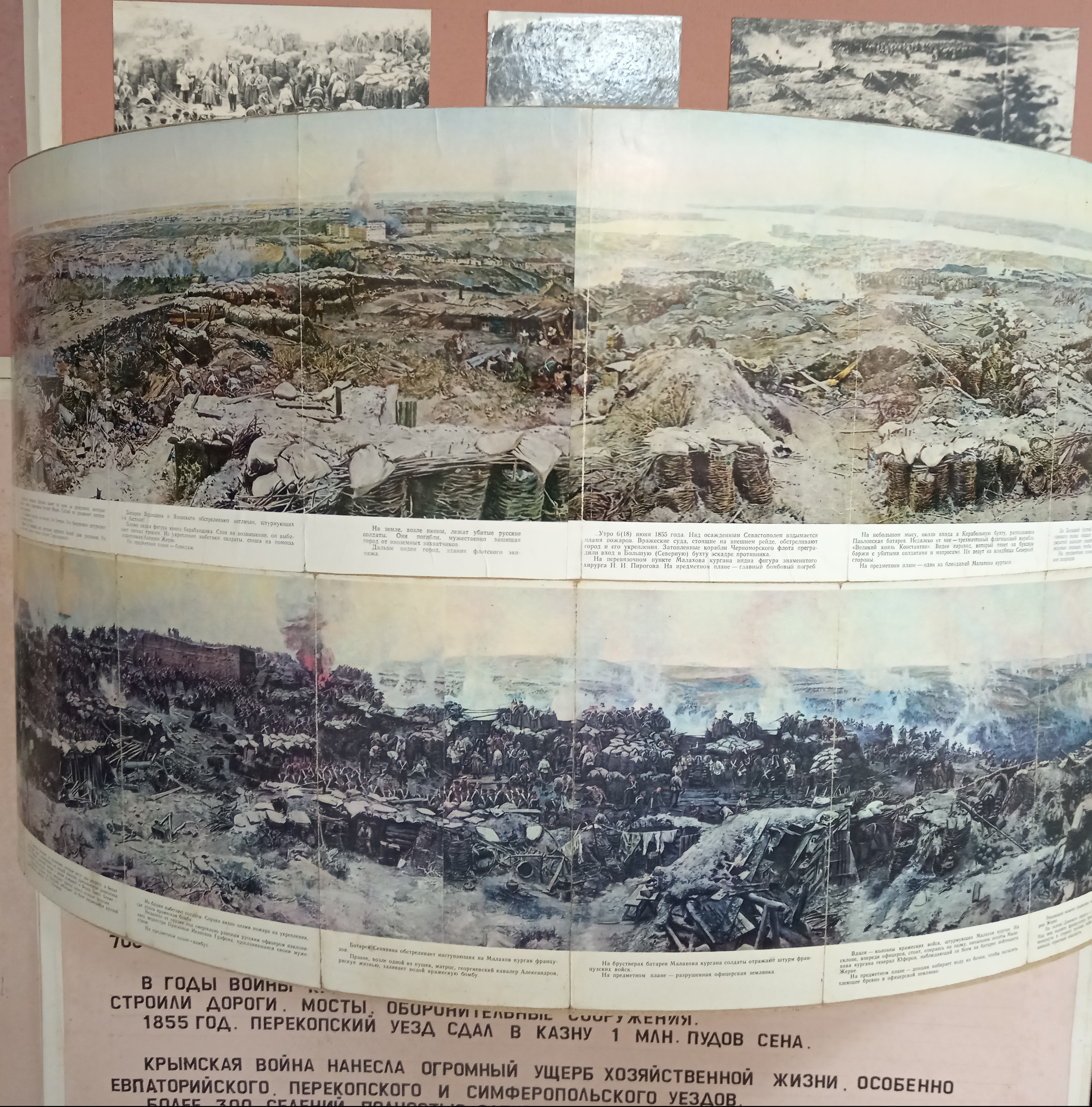

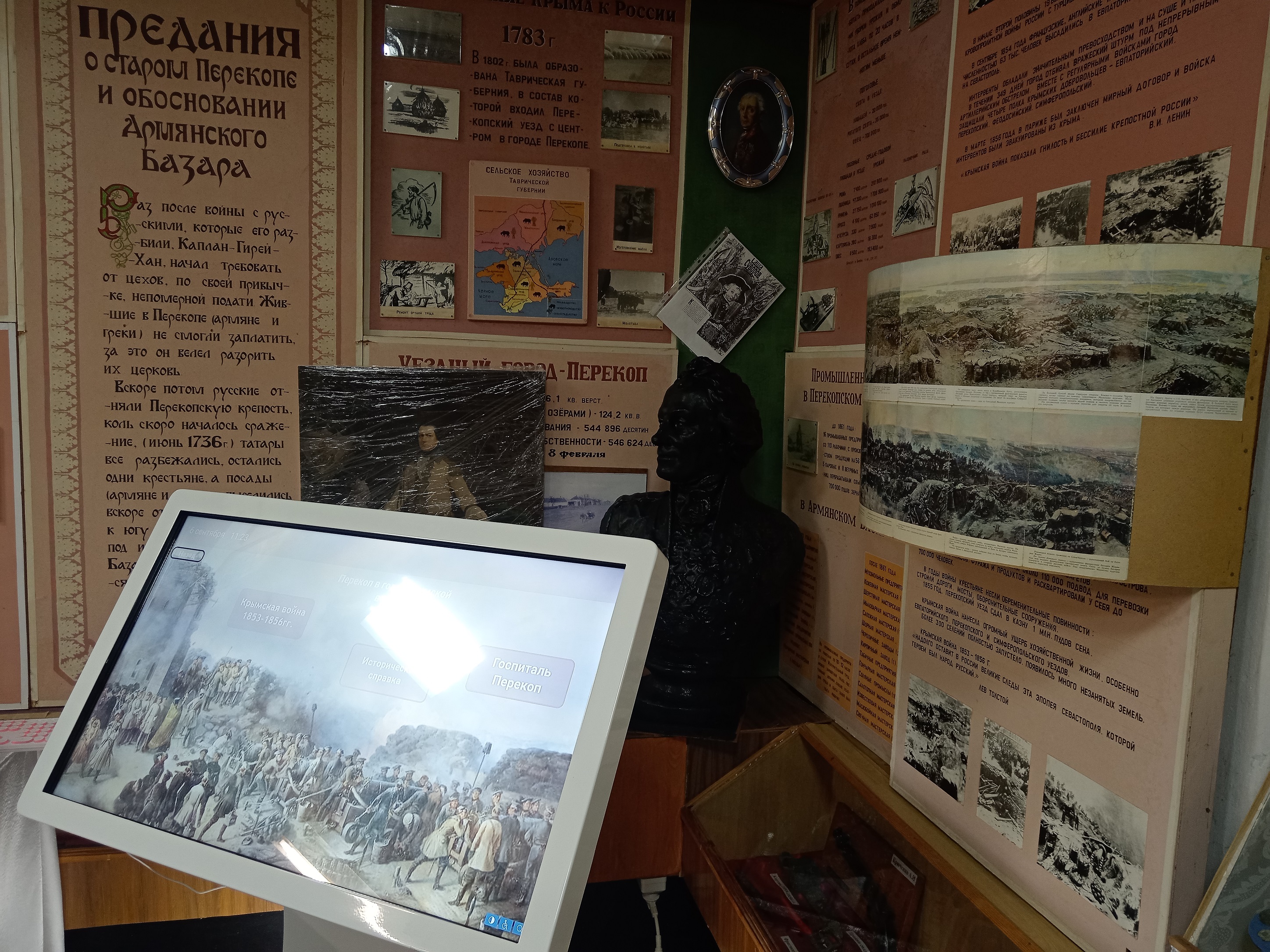

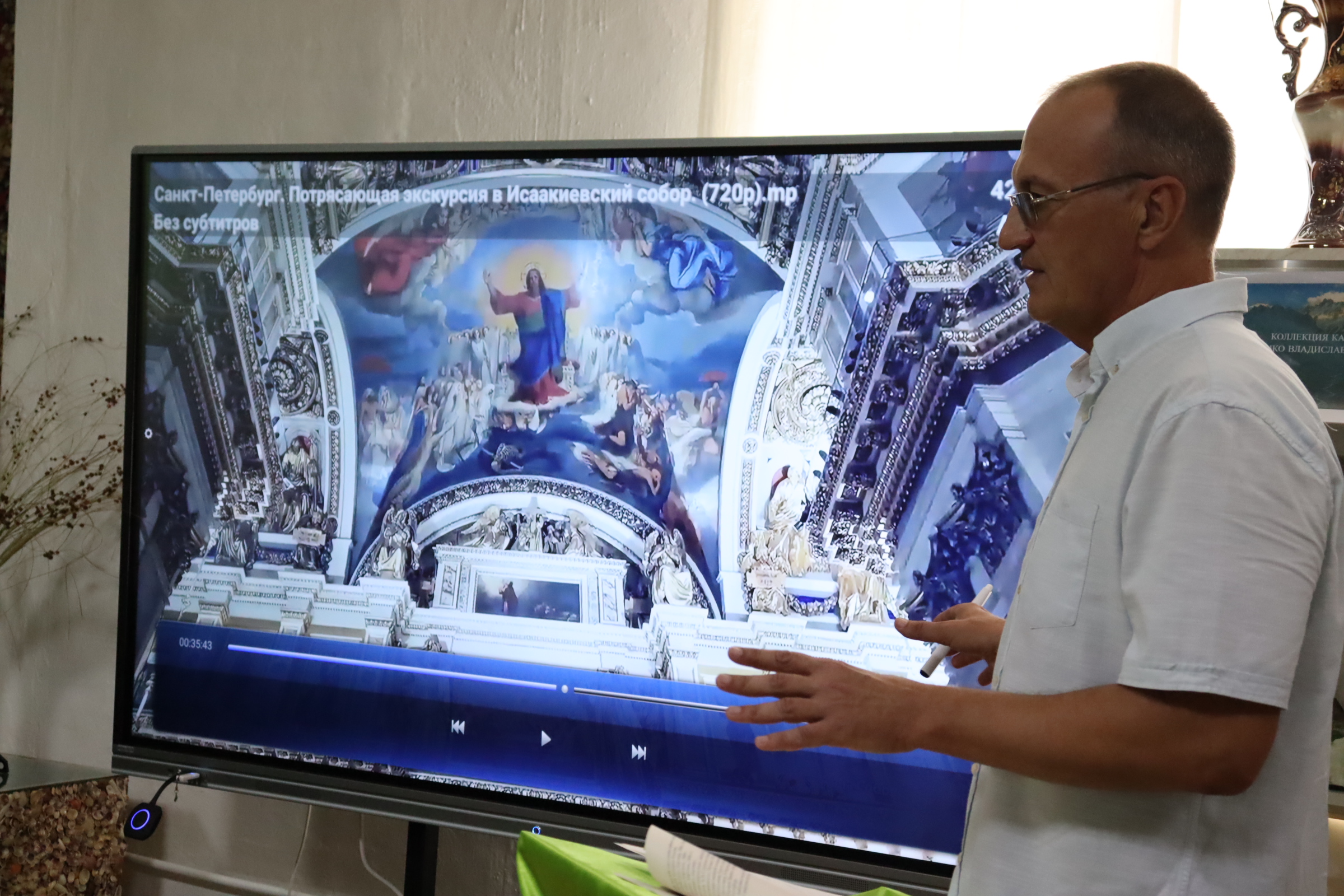

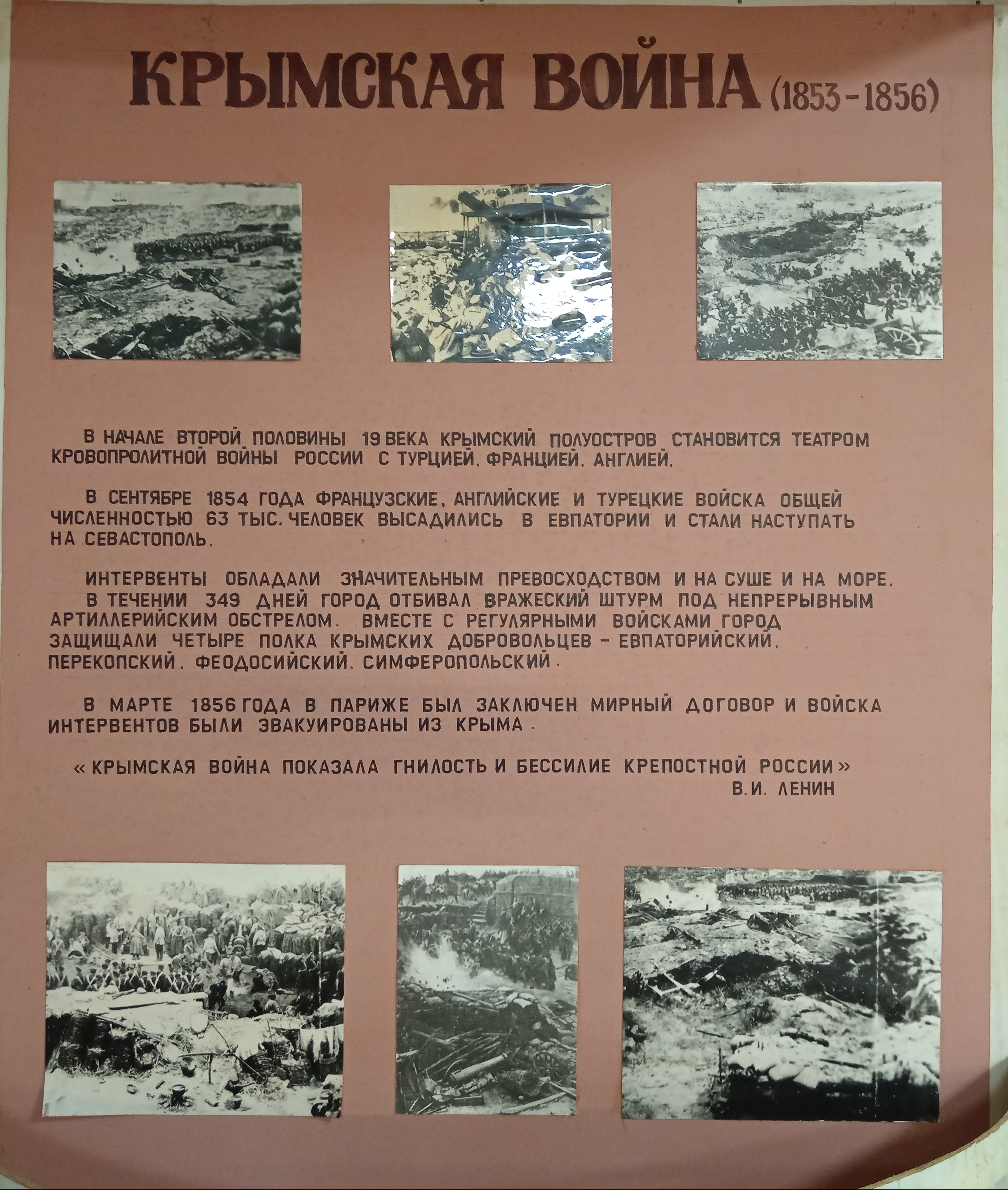

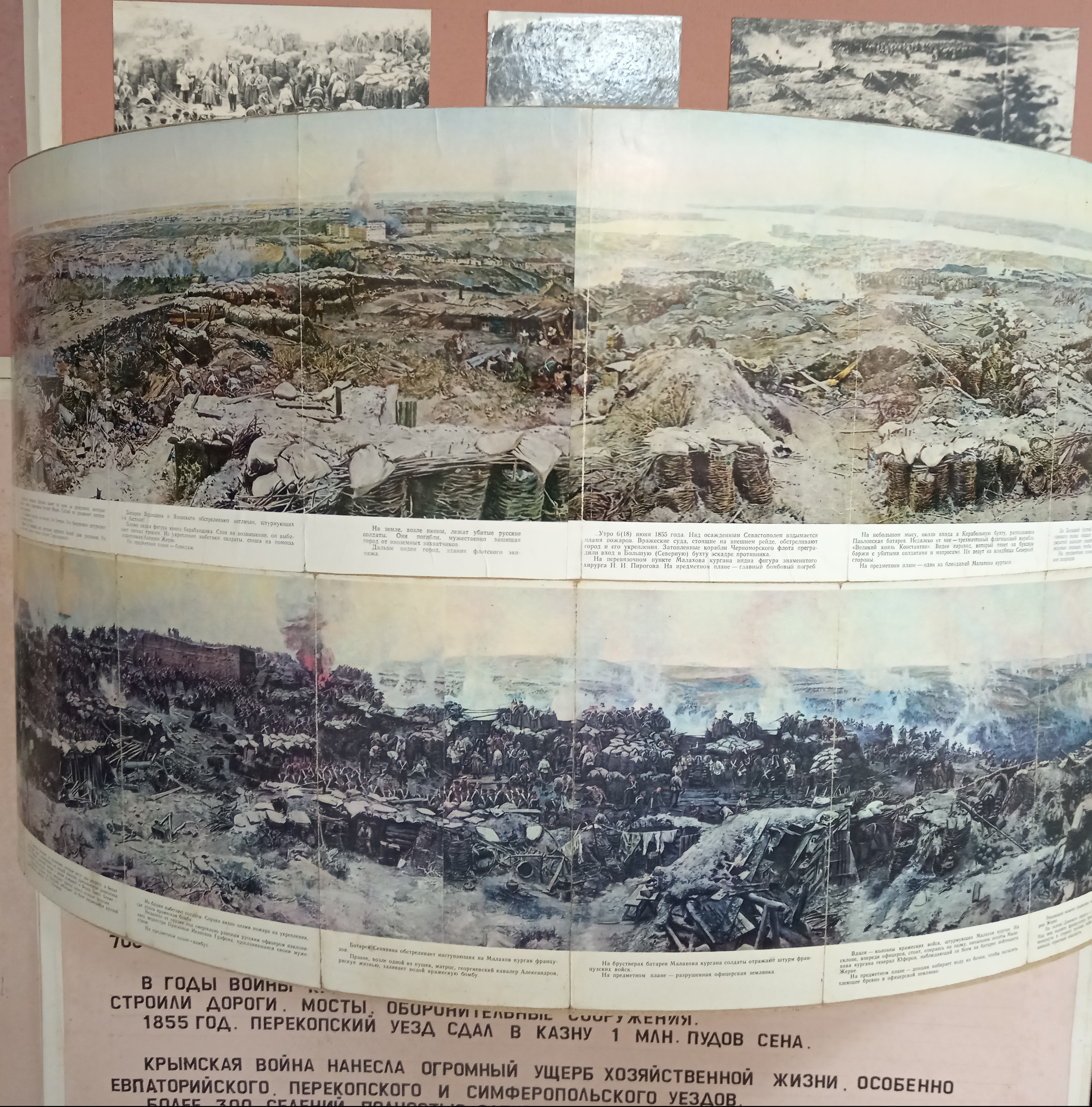

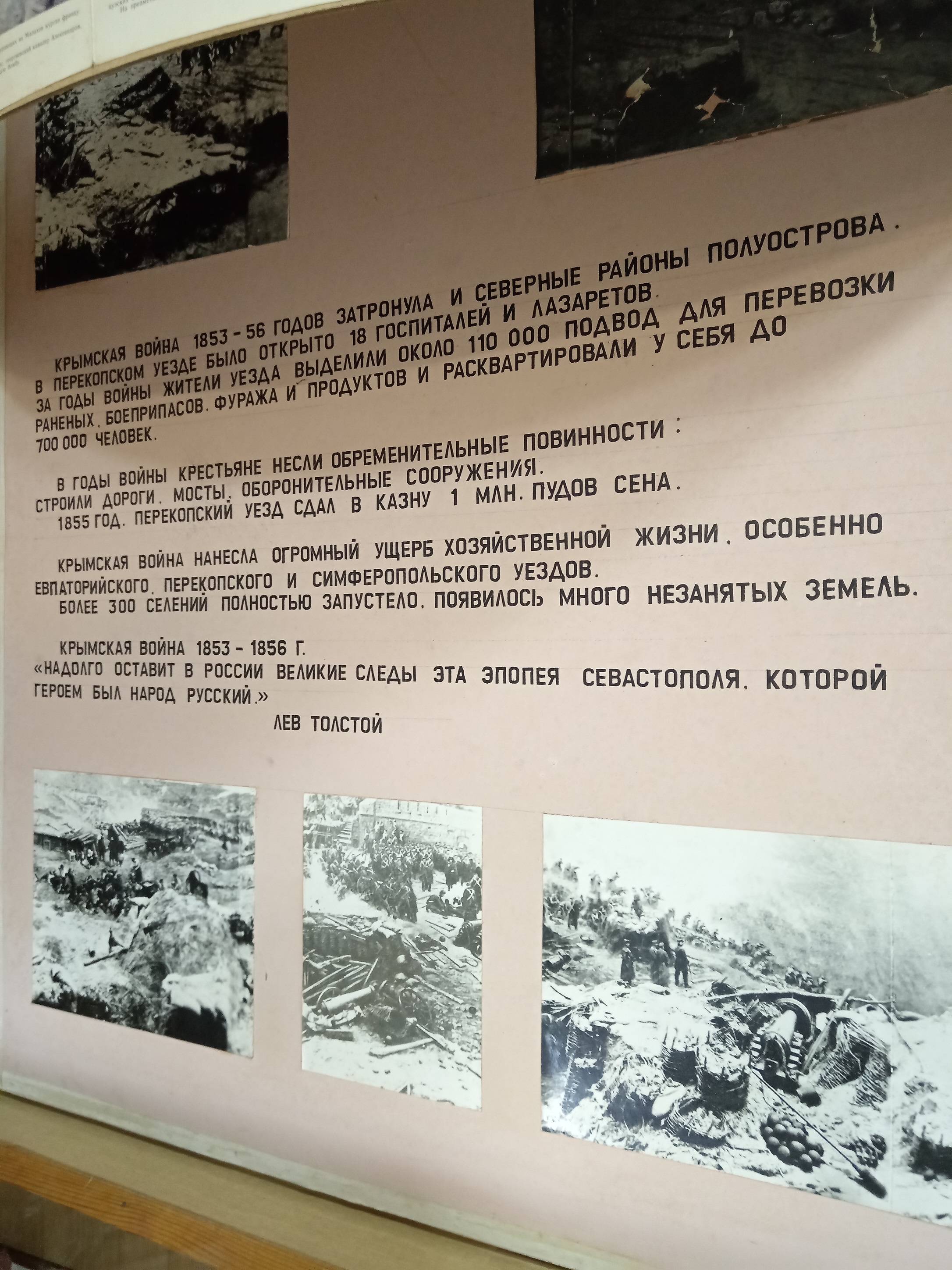

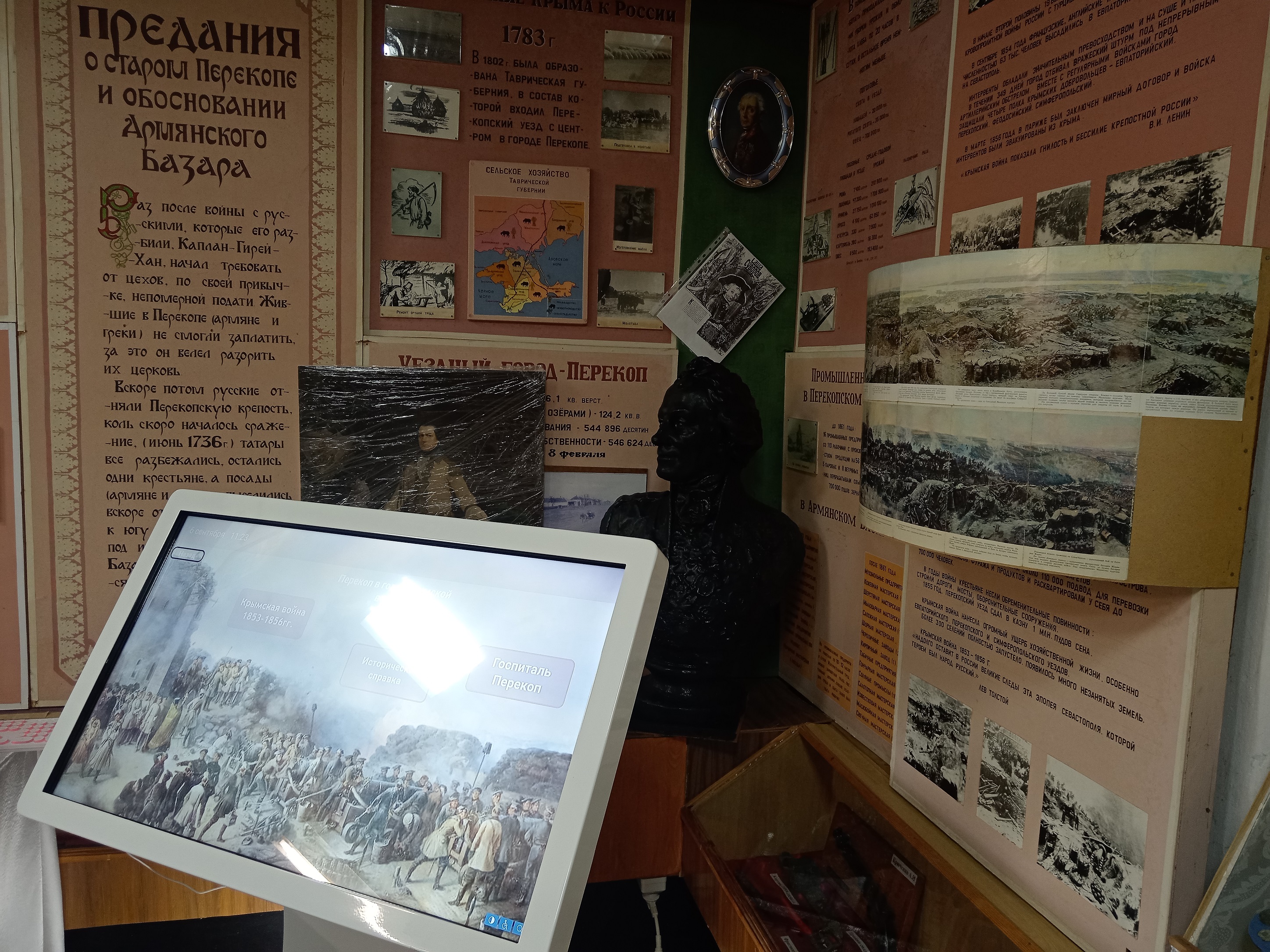

В преддверии Дня памяти и поминовения в музее Армянска проходят экскурсии посвящённые Крымской войне 1853 – 1856 гг.

Экскурсия знакомит с наиболее значимыми местами и полями сражений, памятниками, связанными с событиями Крымской войны (1853-1856 гг.). Особым местом Крымского полуострова был город Перекоп, он является самой северной точкой Крыма, где располагалась важная тыловая база русской Армии. Именно здесь располагались склады продовольствия, обмундирования и топлива, хранились дрова, полушубки, заплечные вещи солдат. С самого начала военных действий жителям Перекопского уезда, как и самого города с предместьем, приходилось нести на себе тяжелое бремя различного рода повинностей. Именно через Перекоп проходила главная дорога в Крым. Через него с материка на полуостров лавина за лавиной шли русские войска, а обратно – колонны с военнопленными и обозы с ранеными и больными. Об этом напоминает кладбище русских воинов – защитников легендарного Севастополя, скончавшихся от ран и болезней в лазаретах Перекопа и Армянского Базара. Здесь бывал знаменитый хирург Пирогов Н.И.

Познавательный рассказ экскурсовода погрузит вас в атмосферу исторических событий, сыгравших, грандиозную роль в последующей жизни всей Российской империи.

С информацией о Крымской войне можно познакомиться и самостоятельно с помощью интерактивного гида.

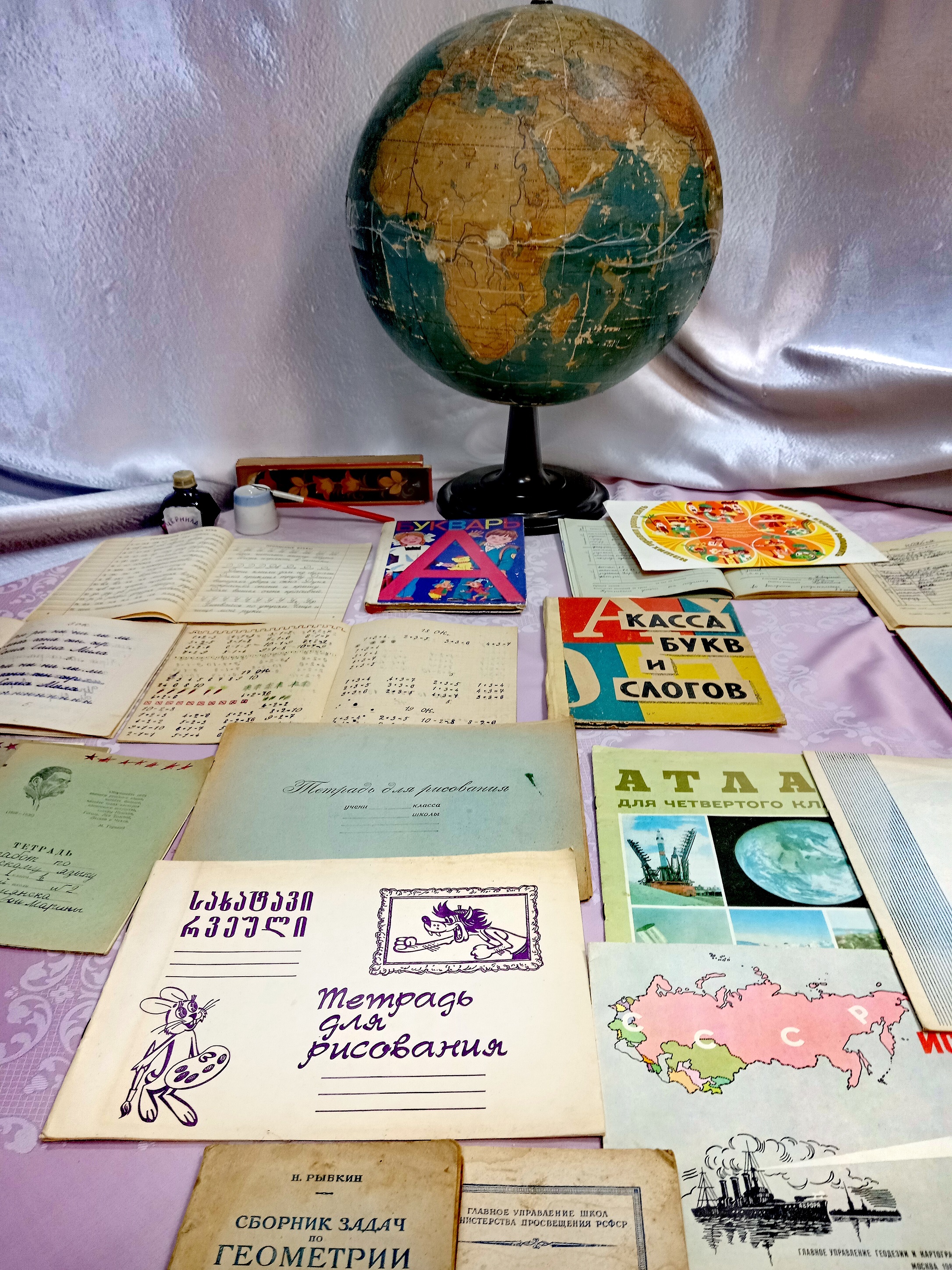

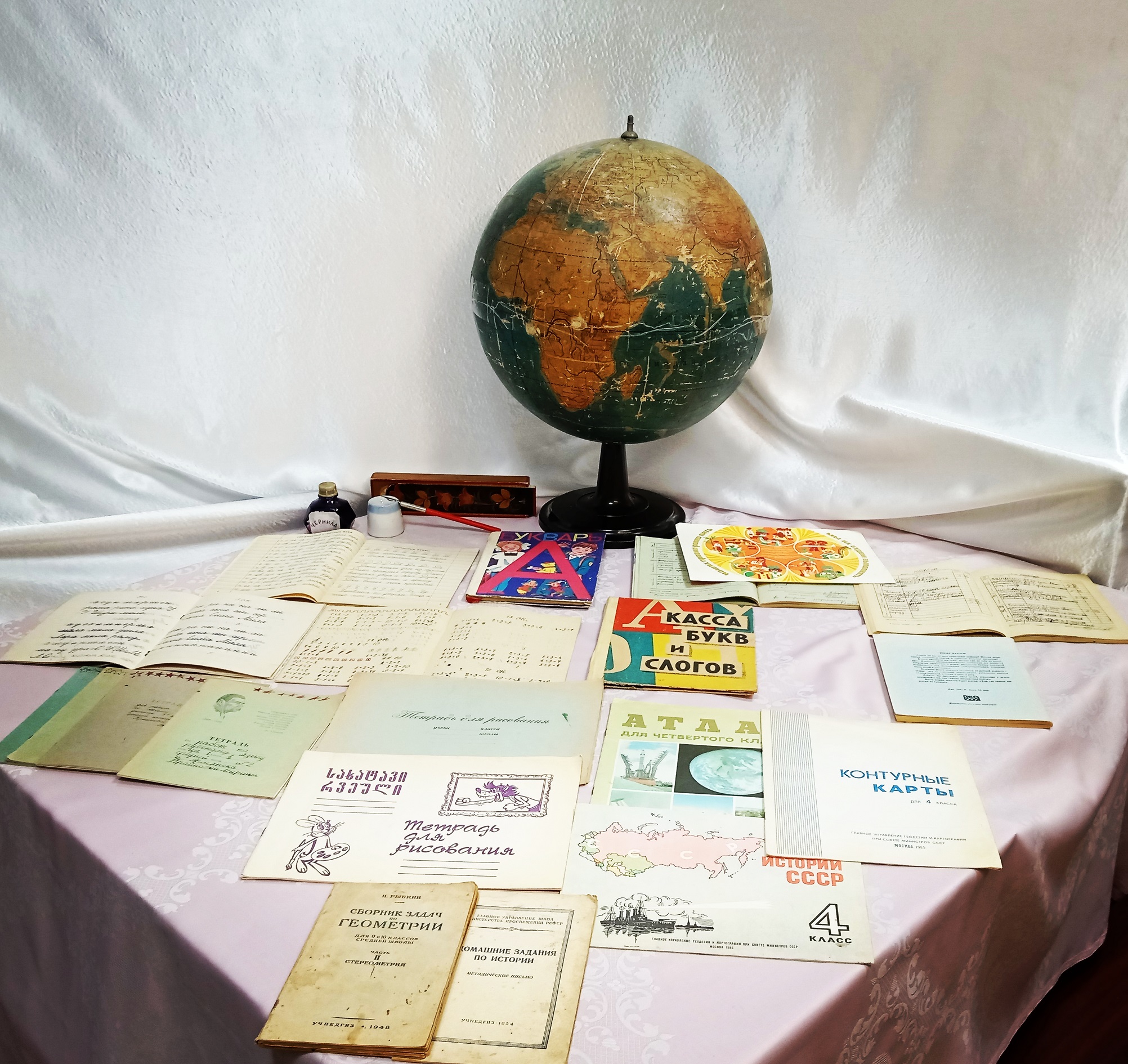

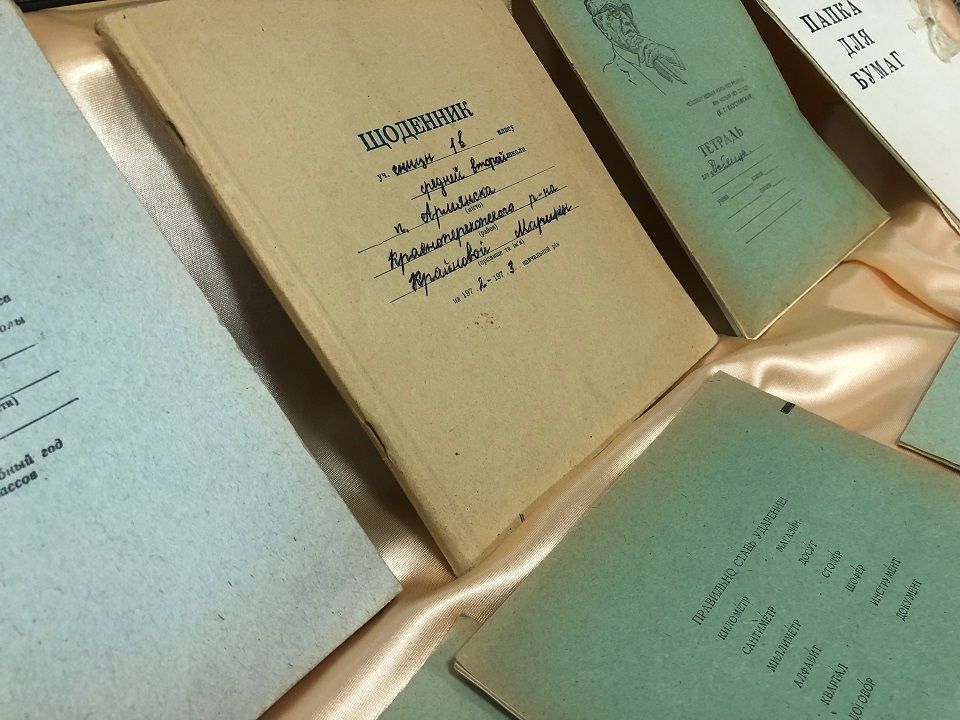

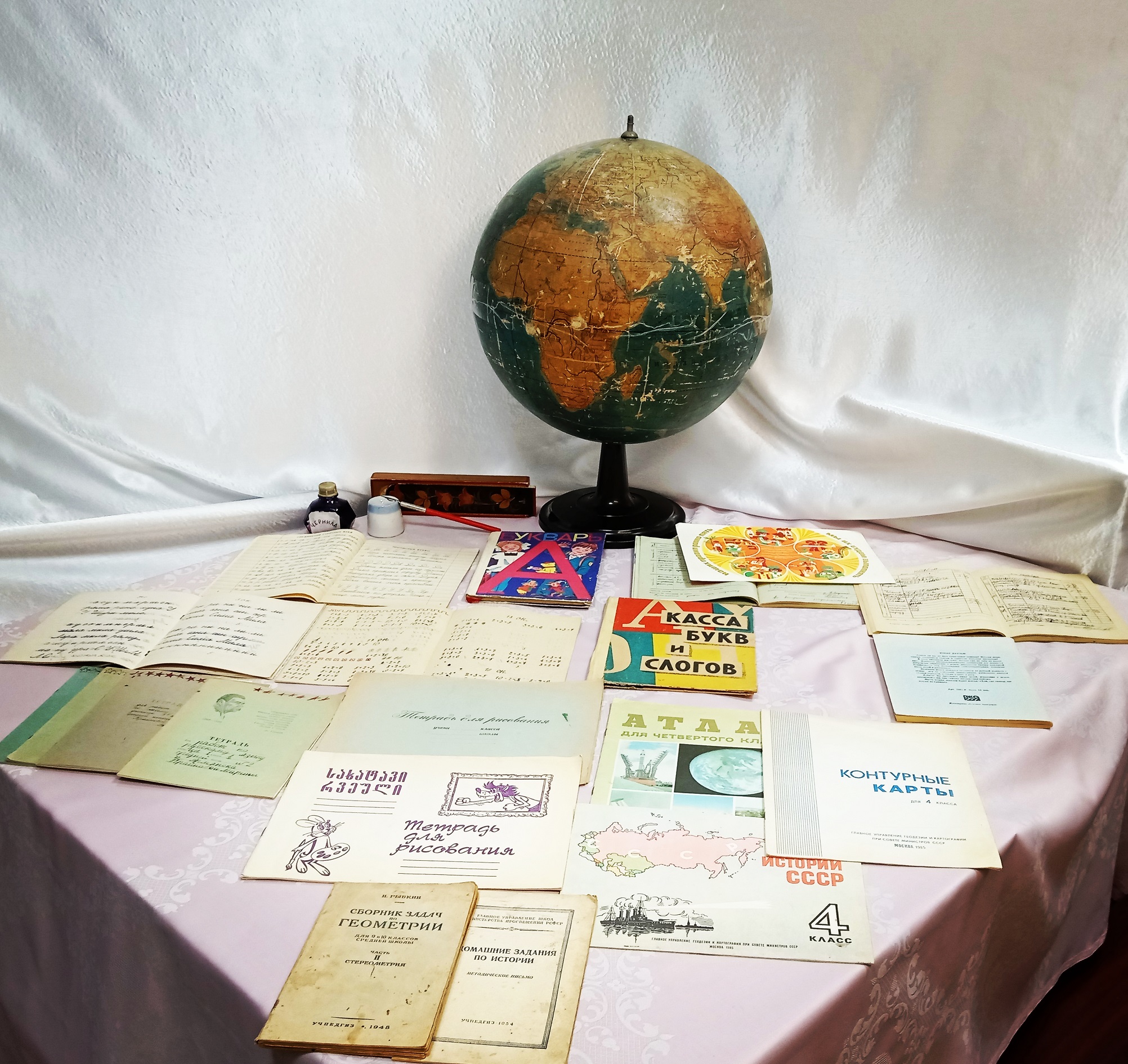

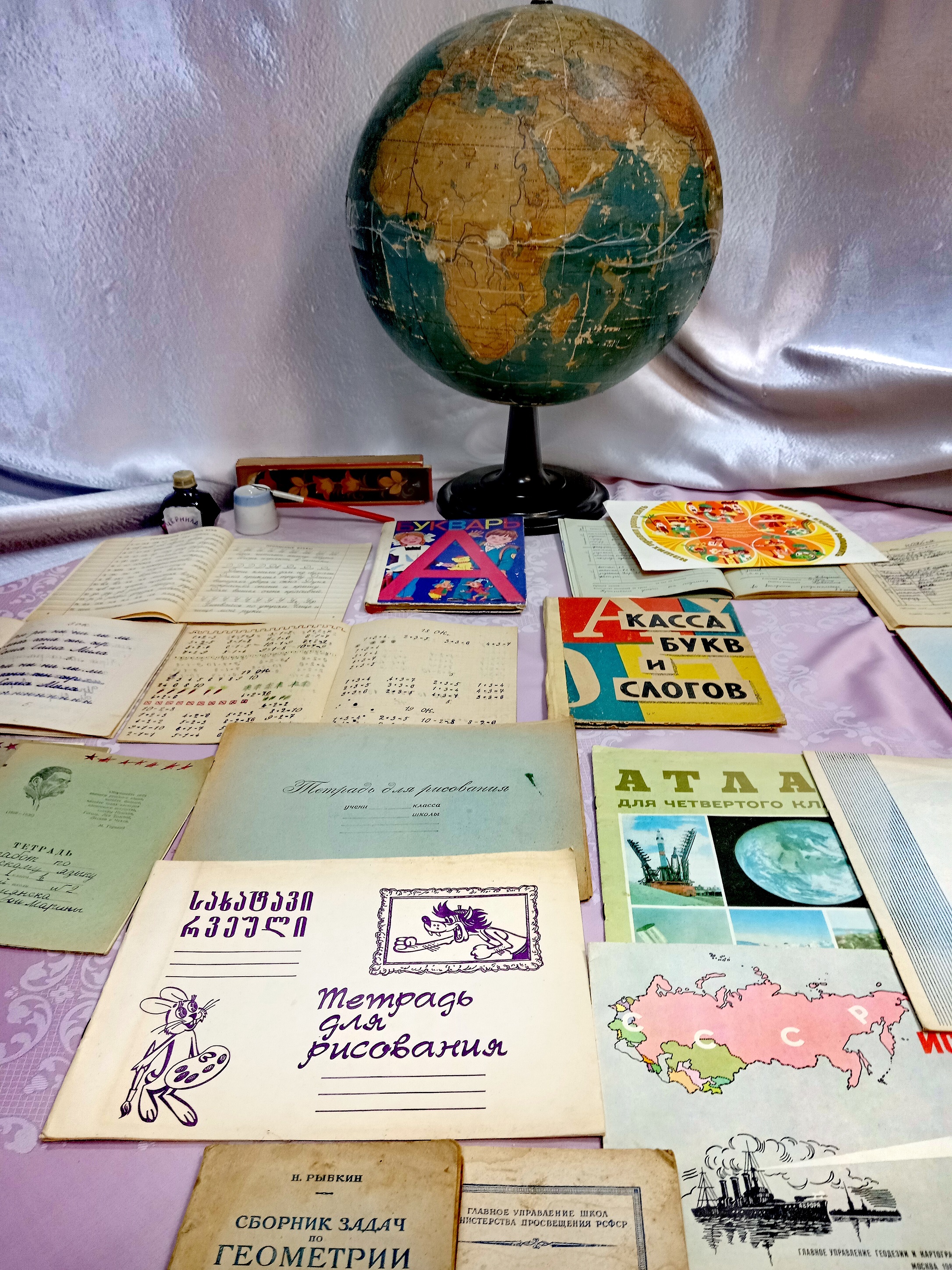

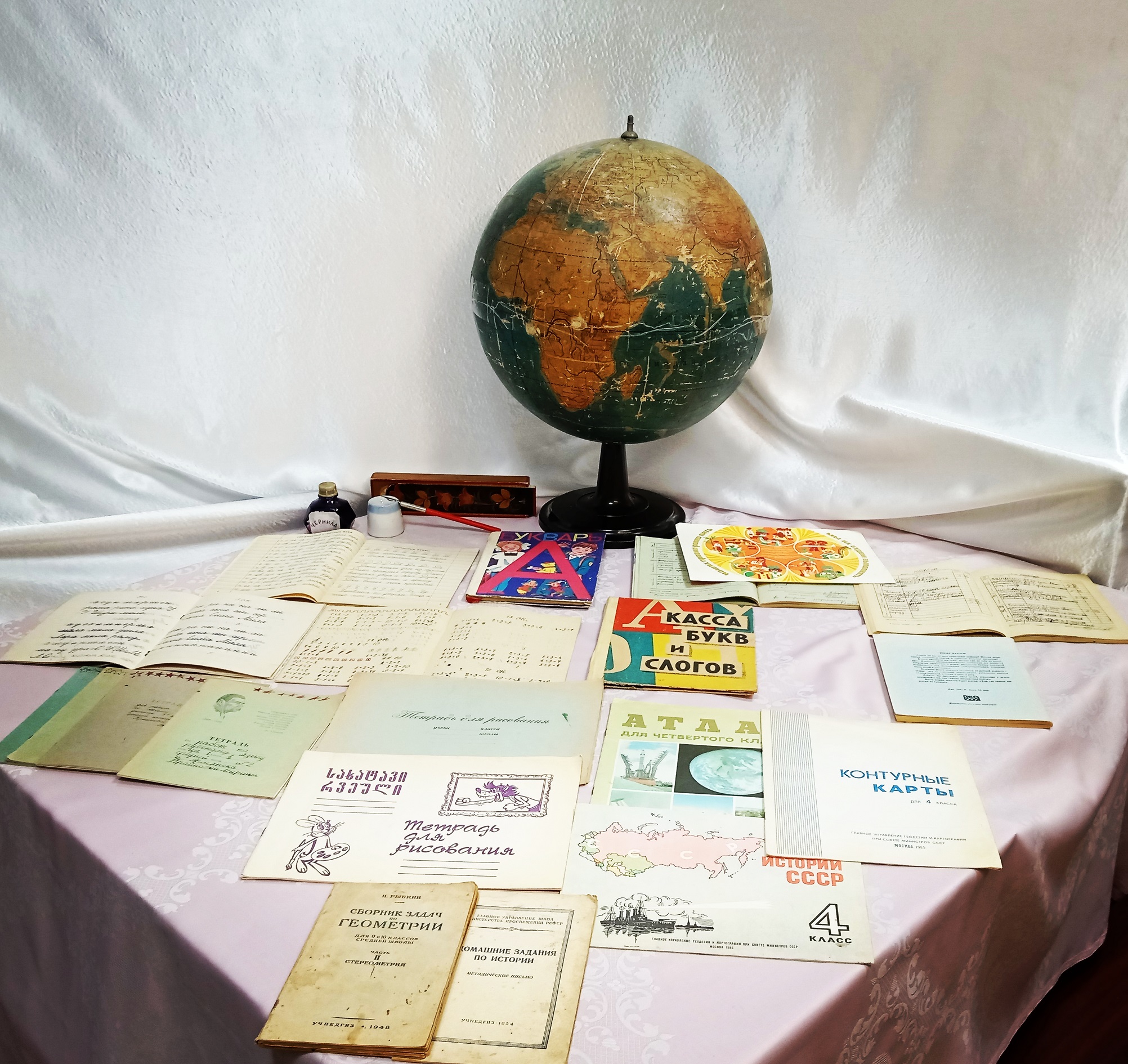

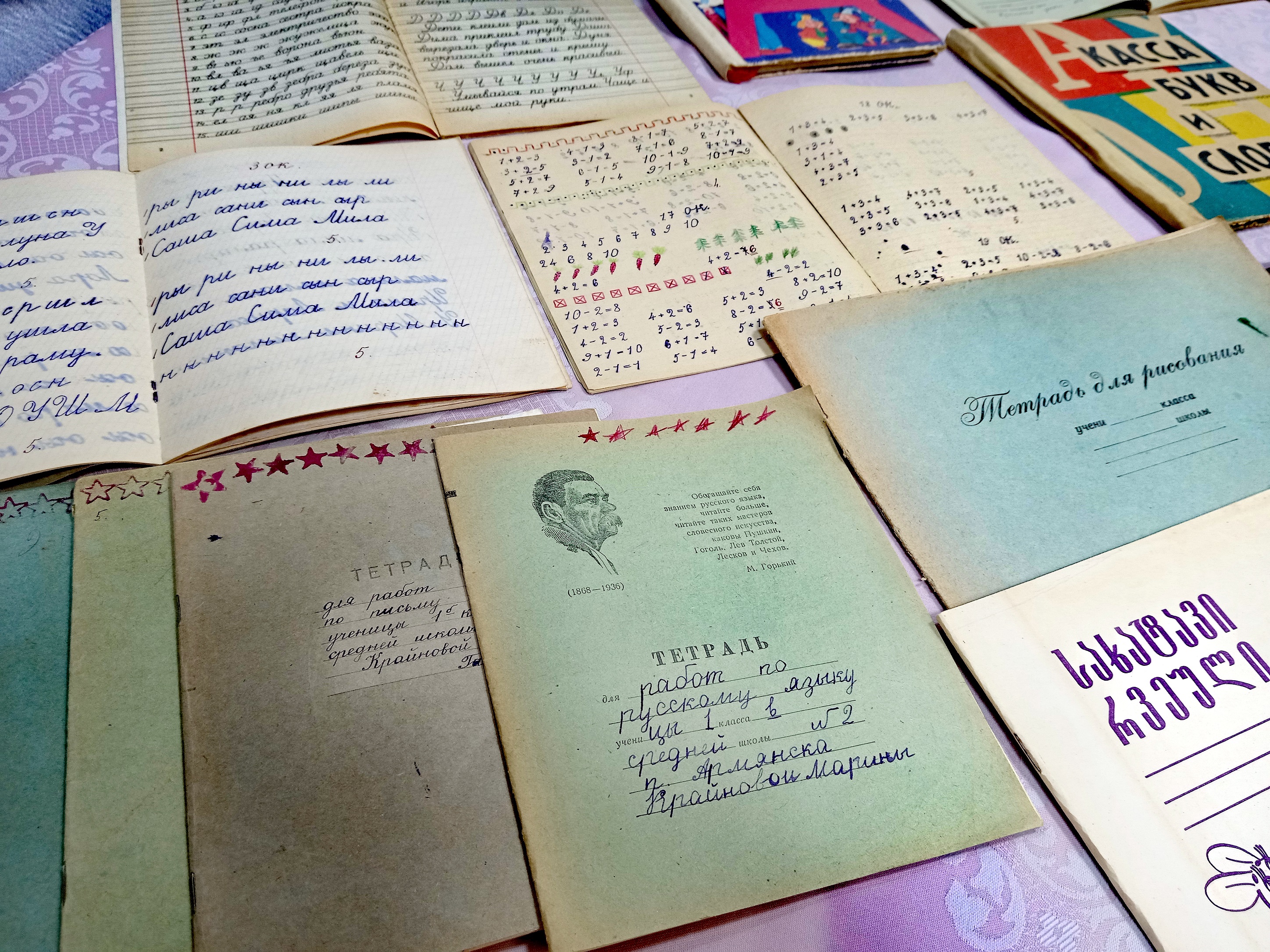

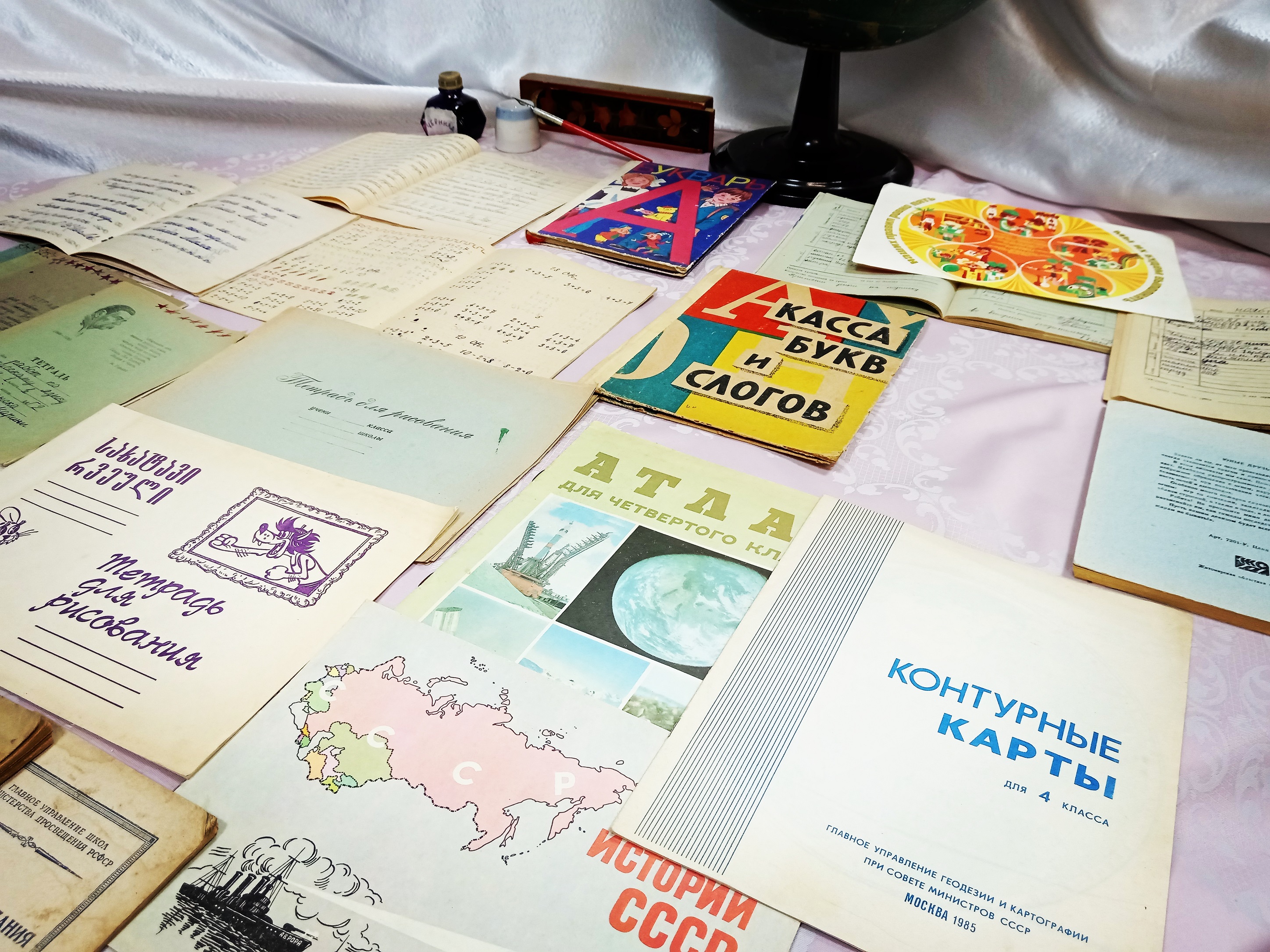

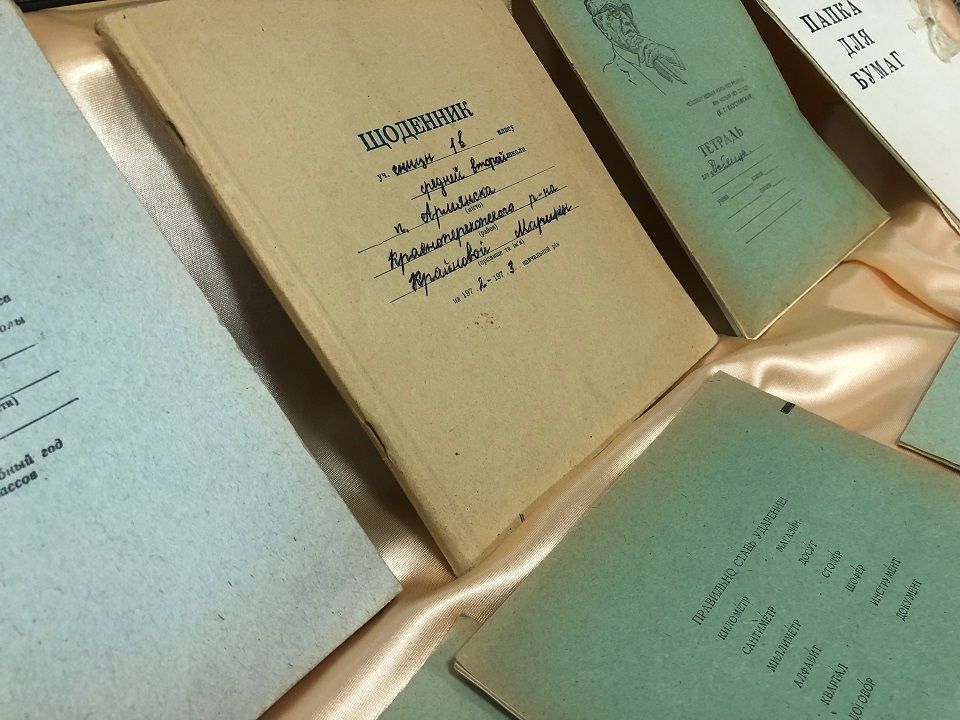

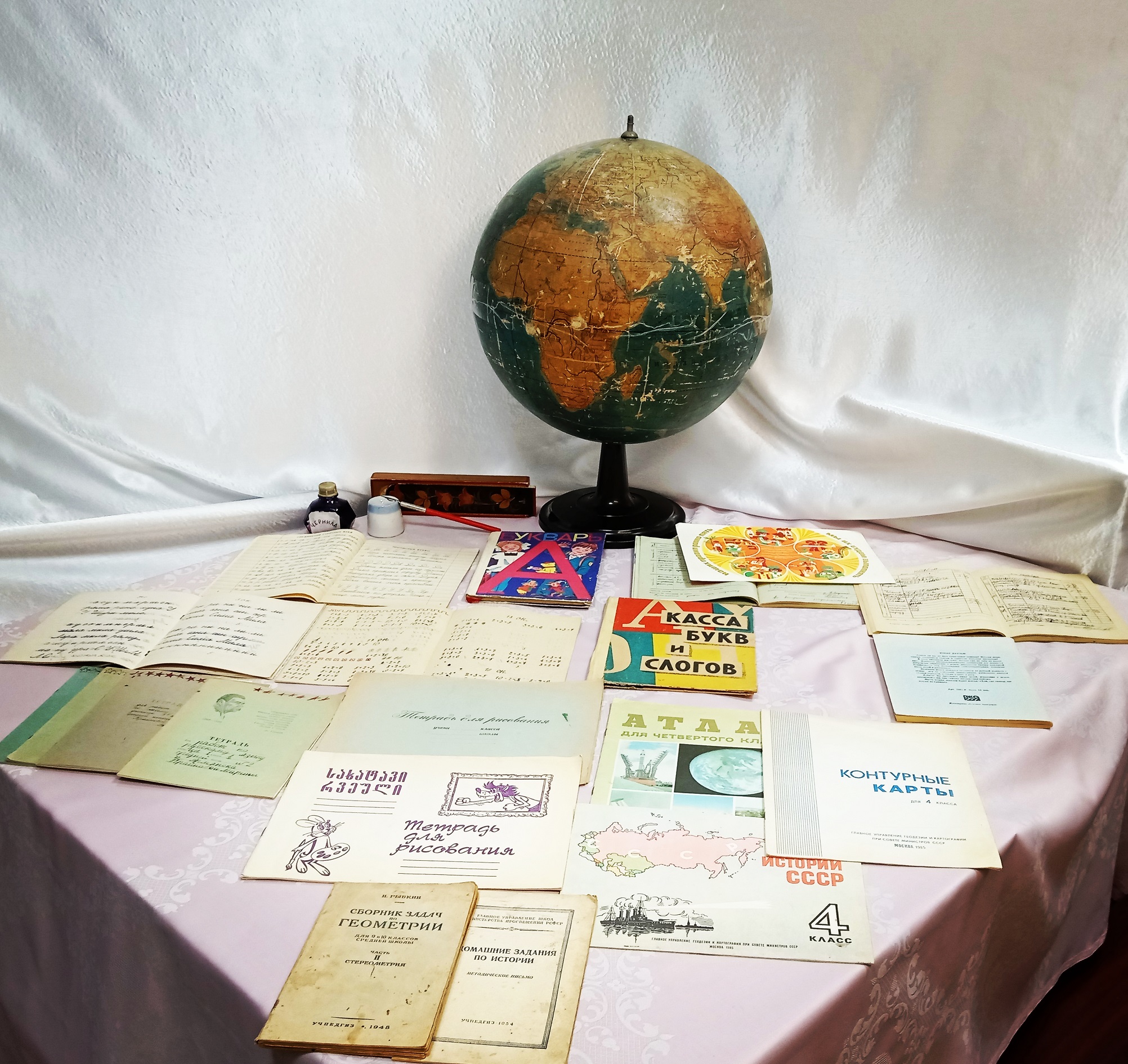

День Знаний. Выставка: Путешествие в страну знаний: "И в старину учились дети".

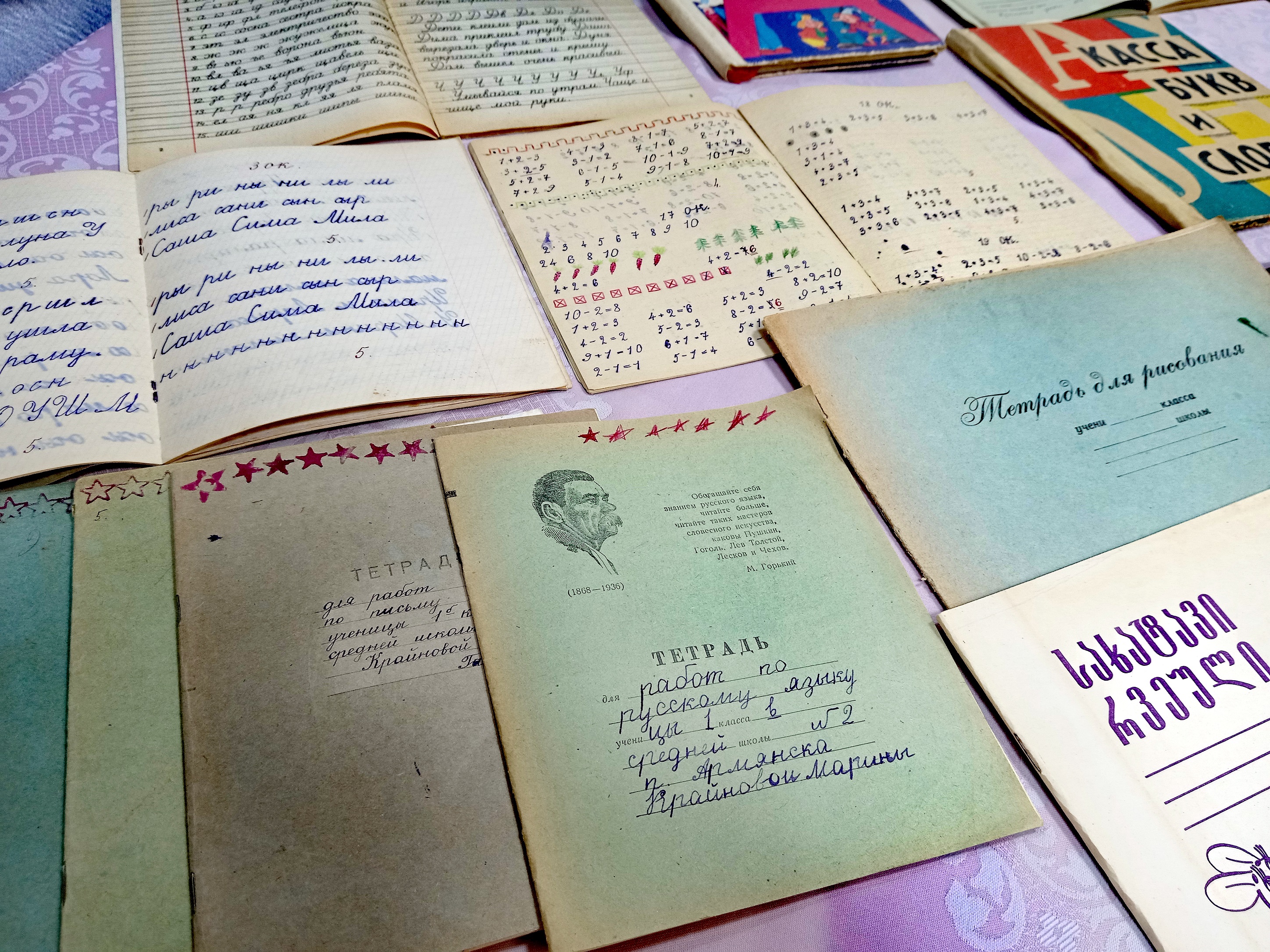

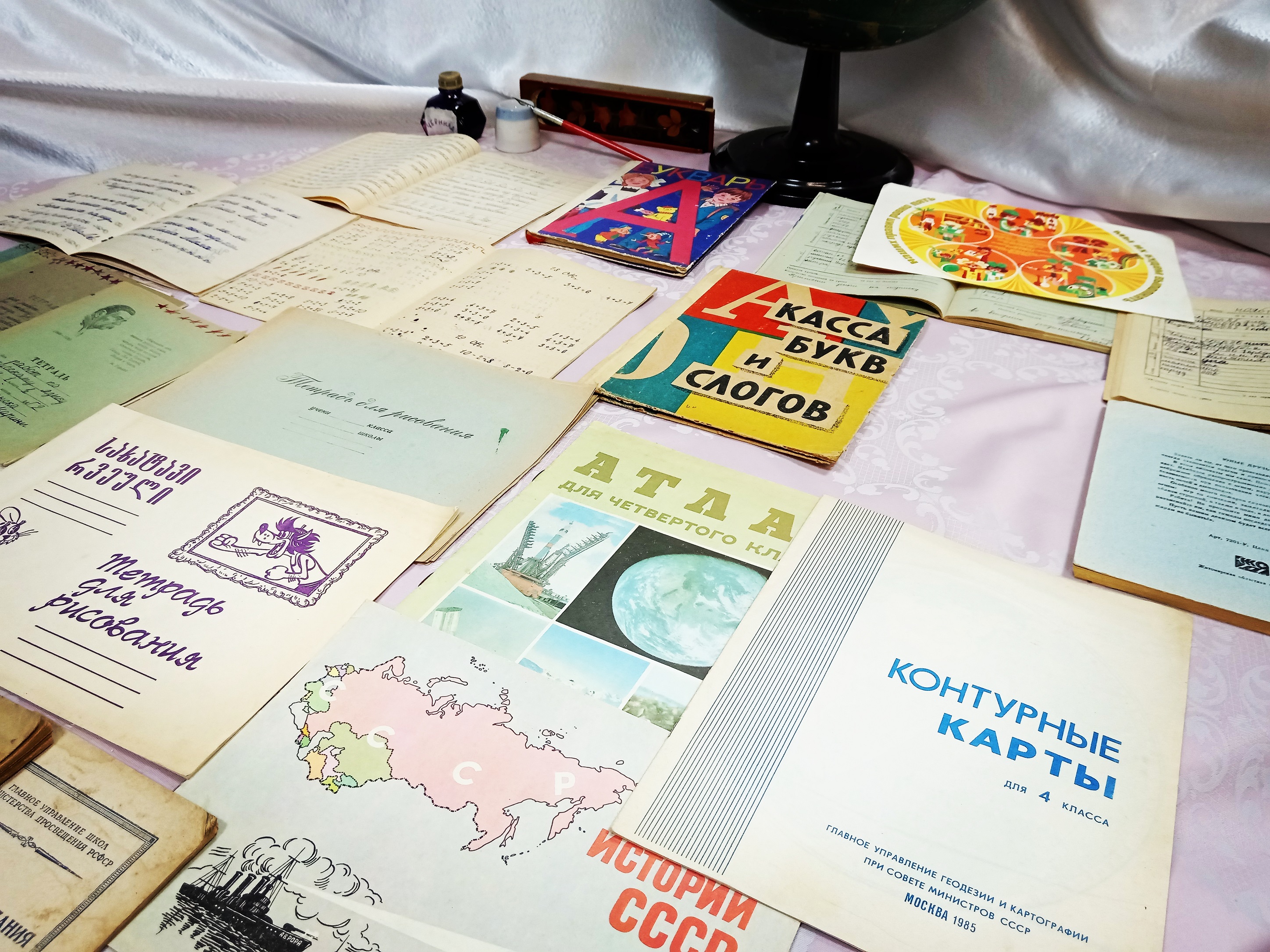

Пролетели три месяца беспечного отдыха и веселья, и снова начинается учебный год. Зайдите в любой канцелярский магазин – чего там только нет! Но вспомните, как обстояли дела со школьными принадлежностями в советские времена? Как ставили оценки вверху тетради ввиде нарисованных красных звёздочек. Чем писали и рисовали наши родители или мы сами? На нашей выставке мы совершим ностальгическое путешествие по миру школьных принадлежностей, которые были у каждого ребенка в СССР.

Школа всегда будет связана для нас не только с первым учителем, первыми друзьями и успехами или неудачами, но и с теми атрибутами, без которых мы сегодня не представляем ученика.

Но во все времена школьная атрибутика была разной. С годами она совершенствовалась и видоизменялась. А как это происходило, можно узнать на интерактивной выставке школьных принадлежностей прошлых лет в Историко-краеведческом музее города Армянска.

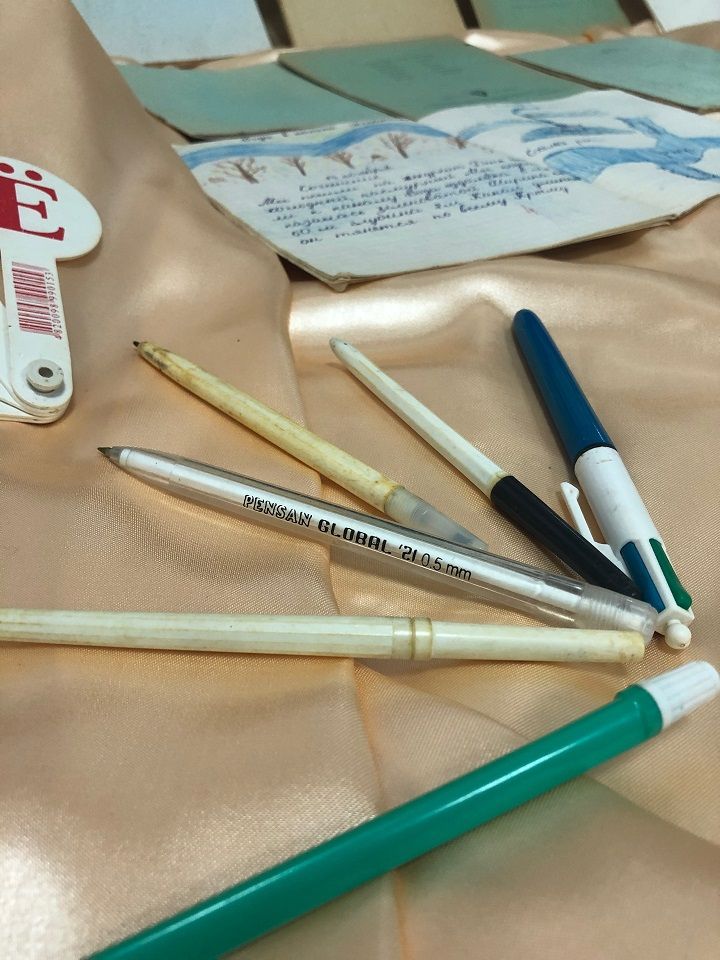

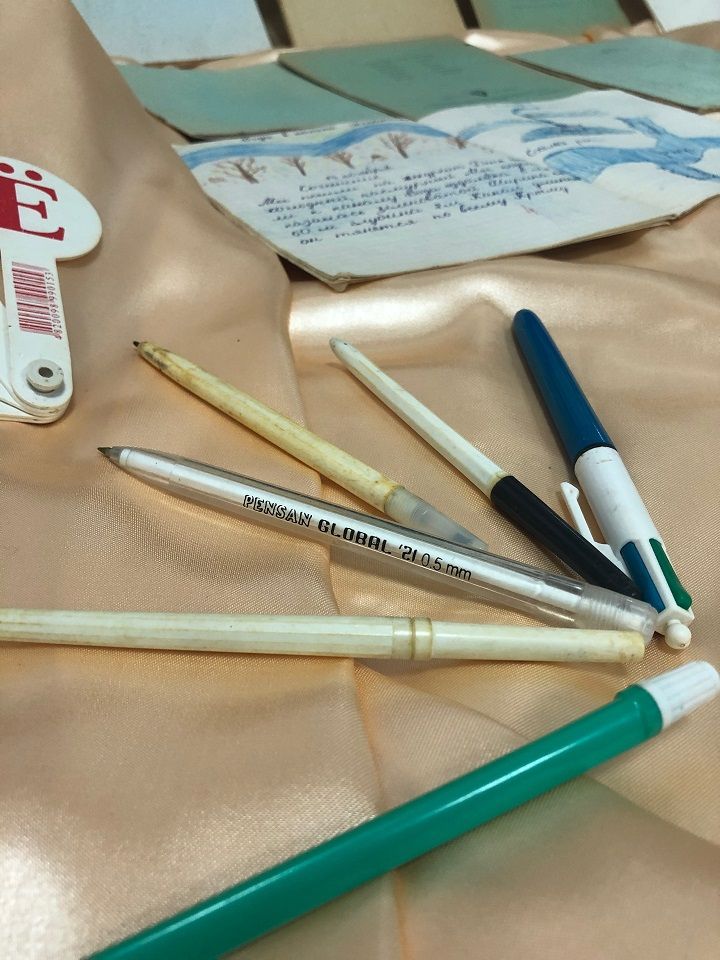

За последние 200 лет одни учебные принадлежности приходили на смену другим. Менялись тетрадки и ручки. Исчезли навсегда проблемы с кляксами, так донимавшие учеников еще каких-то 100 лет назад. На выставке представлены те предметы, которые были совершенно необходимы для учебы нам, нашим дедушкам или прабабушкам.

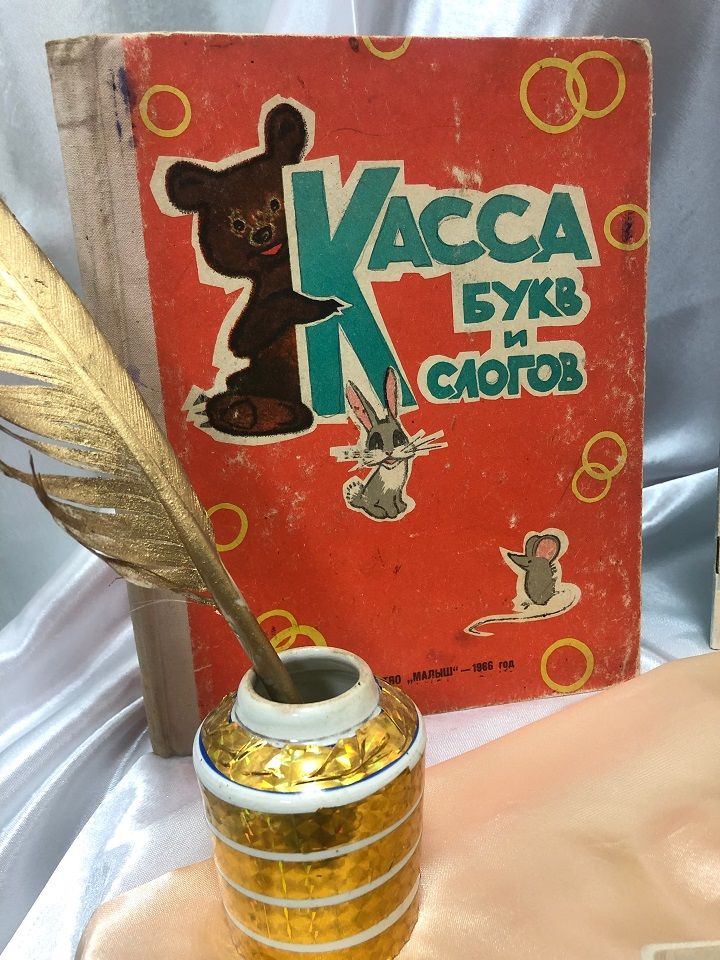

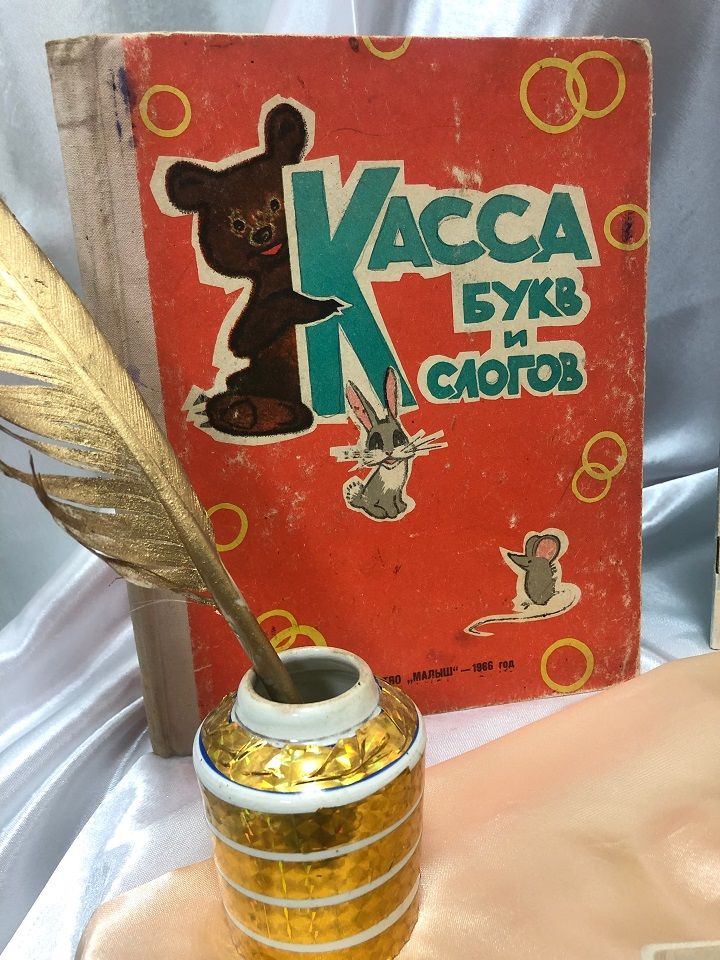

Музейными ценностями на выставке являются: глобус 1964 года, тетради –обратные стороны которых всегда содержали полезную и увлекательную информацию 1950-х годов, пропись по чистописанию 1972 года, своеобразные дневники посещения, расписания уроков, школьная форма 1960-1980 годов, касса букв и слогов 1966 года, Букварь 1985 года, готовальни 1980 года, представлена эволюция ручек, учебники. А так же чернильницы-непроливайки, которые благодаря особой форме не протекали при опрокидывании. О назначении многих предметов современные школьники теперь даже не догадываются.

У советских школьников имелся широкий ассортимент линеек. С помощью тактической линейки с удовольствием чертили всевозможные фигуры, подчеркивали и рисовали фигурные скобки на уроках математики. Также логарифмические линейки в те годы использовались в школах. Они были разной длины (от 15 до 50-75 см), от нее зависела точность вычислений. С помощью линейки можно было выполнять сложение, вычитание, умножение и деление, возведение в степень и извлечение корня, вычисление логарифмов и работать с тригонометрическими функциями. Точность выполнения операций могла достигать 4-5 знаков после запятой. Для многих учеников все эти манипуляции с линейкой были делом очень сложным, но переоценить ее роль в жизни студентов-математиков тех лет невозможно.

Карандаши «Полицвет», металлические линейки, транспортиры и знаменитые карандаши «Кохинор» – этими вещами пользовались советские школьники на уроках рисования, геометрии и других предметов. Карандаши «Кохинор» чешского производства ценились гораздо больше, чем отечественные, как, собственно, и все товары этого производителя, особенно ластики. Были и автоматические карандаши со сменными грифелями, но не тонкими, как сейчас, вполне обычными. Счеты и счетные палочки были очень популярны в советской школе. С их помощью юные ученики обучались счету, сложению и вычитанию. Счеты уже канули в Лету, а счетные палочки сейчас используются, как правило, только в дошкольных учреждениях и в очень редких случаях – в первом классе. Потом в советское время появились первые электронные калькуляторы, сначала они были диковинкой, математические расчеты выполнялись на нем.

В советские школьные годы не было принтеров и ксерокса. Разные копии делали с помощью копировальной бумаги. Точилки появились позже, точили карандаши лезвием или острым ножом. А с помощью точилок иногда надо было долго добиваться «правильного» грифеля, мог и карандаш закончиться.

Трафареты у советских школьников появились в 80-х годах. Они часто приходили на помощь для создания красивых титульных листов. Они были универсальные и простые в использовании, поэтому трафарет выручал очень долго.

Почему выставка интерактивная? На ней любой желающий сможет проверить свои навыки письма при помощи пера и чернил, а так же воспользоваться счетами и логарифмической линейкой.

Все эти вещи надолго останутся в нашей памяти и будут напоминать о советском периоде в истории нашей страны.

В 1921 году Николай Григорьевич перешел на службу в СОРАБИС.

В 1921 году Николай Григорьевич перешел на службу в СОРАБИС.

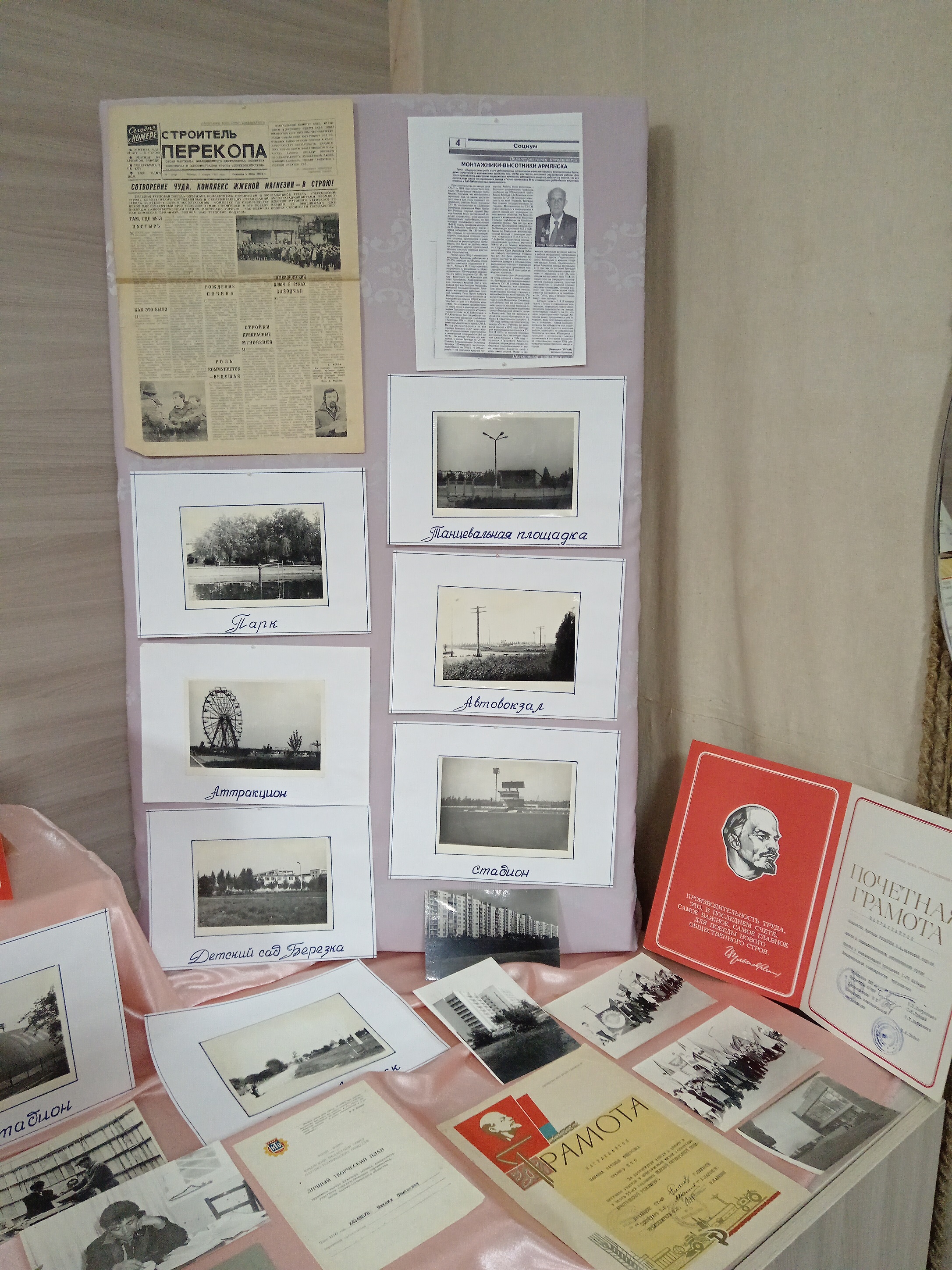

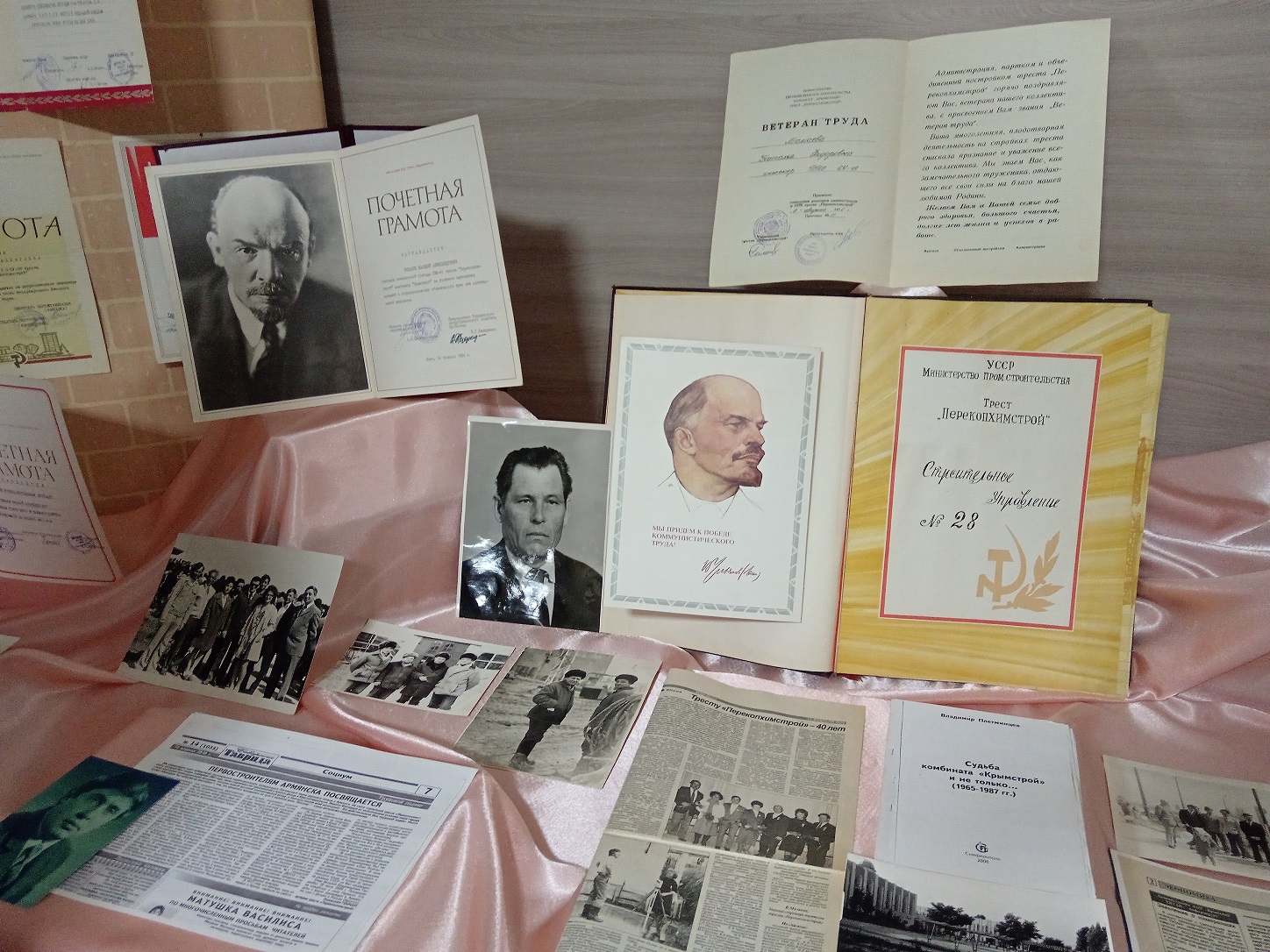

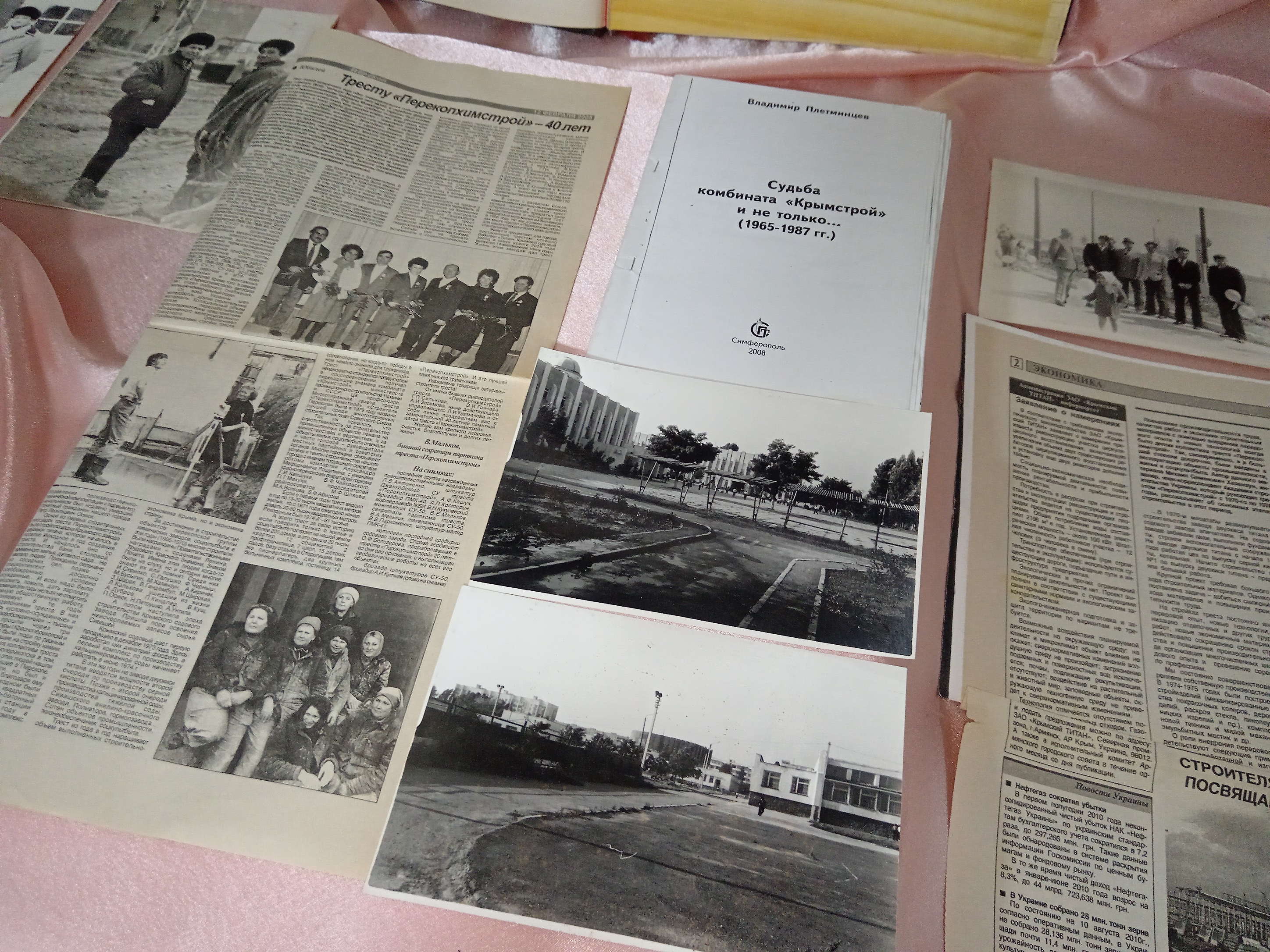

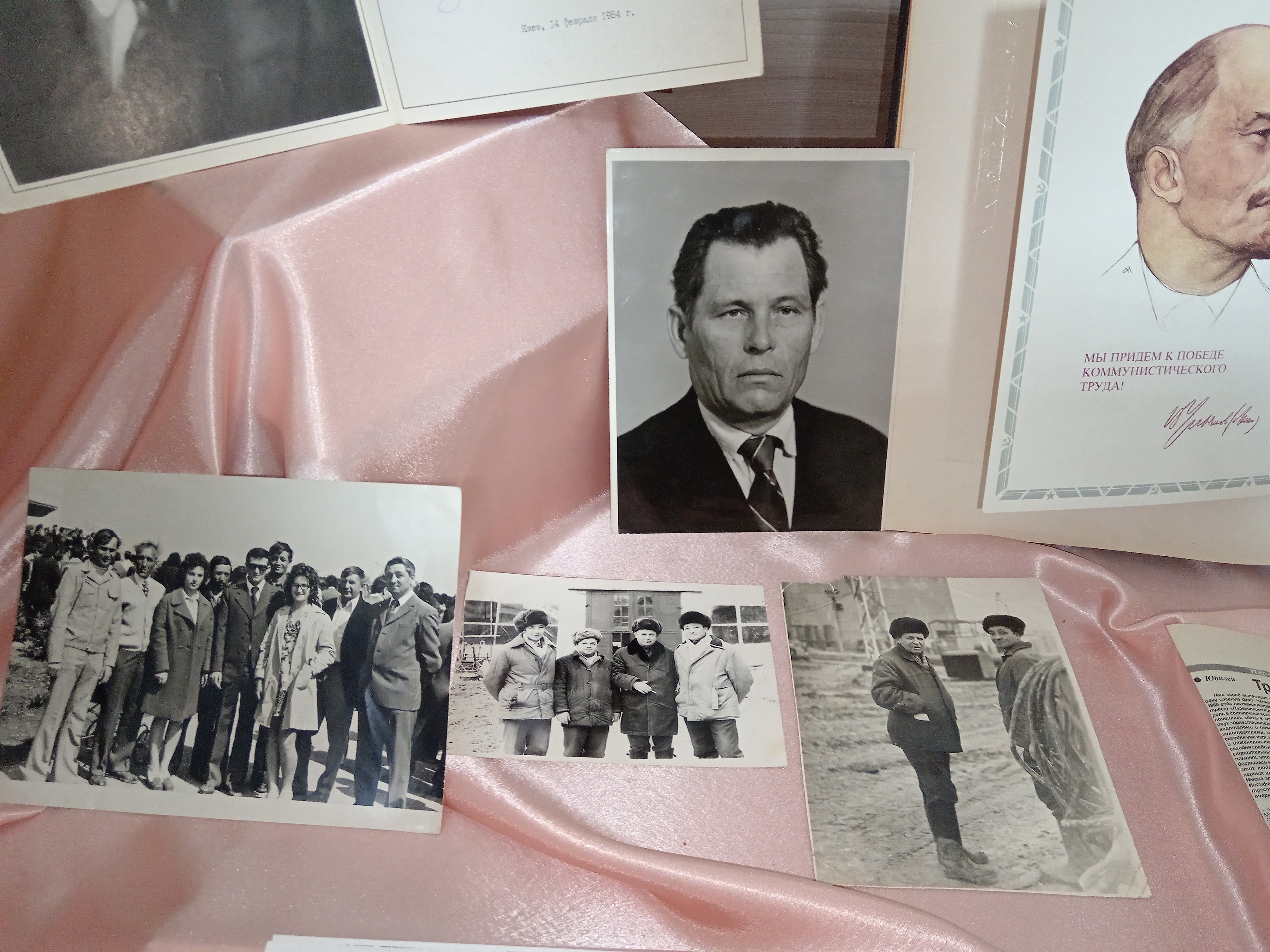

Армянск – город уникальный и самый молодой в Крыму, город со своим неповторимым обликом традициями и укладом жизни. Расположенный на Крымском перешейке, недалеко от легендарного Перекопского вала, он интересен как своим героическим прошлым, так и новой историей, связанной с крупнейшим в Восточной Европе предприятием по производству диоксида титана – «Крымский ТИТАН». Армянск – современный развивающийся город. Сколько сил, труда, вдохновения тысяч и тысяч человек было вложено в каждый заводской цех и дом.

Армянск – город уникальный и самый молодой в Крыму, город со своим неповторимым обликом традициями и укладом жизни. Расположенный на Крымском перешейке, недалеко от легендарного Перекопского вала, он интересен как своим героическим прошлым, так и новой историей, связанной с крупнейшим в Восточной Европе предприятием по производству диоксида титана – «Крымский ТИТАН». Армянск – современный развивающийся город. Сколько сил, труда, вдохновения тысяч и тысяч человек было вложено в каждый заводской цех и дом.